25° Festival Internacional de Cine de Lima: Conflictos internos, colonialismo y la memoria de los pueblos

A fines de agosto se celebró la 25° edición del Festival de Cine de Lima, este informe se enfoca en trabajos documentales latinomericanos, la mayoría de ellos parte de su competencia documental: A última floresta, Secretos de Putumayo (Brasil), Cantos que inundan el río (Colombia), Objetos rebeldes (Costa Rica), El silencio del topo (Guatemala), Esperaré hasta oír mi nombre, No hay regreso a casa (Perú).

Estrenado en la 25° edición del Festival de Cine de Lima, el documental del director peruano Héctor Gálvez Esperaré aquí hasta oír mi nombre sigue el recorrido de la obra teatral itinerante “La hija de Marcial”, que aborda la desaparición de personas durante el período de violencia política en el Perú en los ochenta, por la sierra y sus localidades rurales donde los familiares siguen sin encontrar a sus seres queridos.

El dolor que persiste tras años de búsqueda del paradero de personas detenidas desaparecidas; historias similares a la de la obra, donde una niña nunca más volvió a ver a su padre y todavía lo espera; la sensación de algunos escolares que creen que debajo de su escuela aún hay restos de ejecutados políticos, son variadas reacciones que genera el teatro en el público de los pueblos donde se presenta. Algunos se atreven a hablar del pasado, otros prefieren no removerlo y otros tantos dejan de comentar sobre lo que pasó apenas se aproximan las cámaras que intentan registrarlos.

Un camino por la verdad y la justicia en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por el Ejército como por el grupo terrorista Sendero Luminoso que el director ya había emprendido con su documental Lucanamarca (2008), que fue una de las primeras comunidades andinas que sufrió las consecuencias de la guerra interna, con 69 campesinos asesinados por el terrorismo y donde ser sindicado como "terruco" podía significar la muerte, la desaparición o la violencia sexual contra las mujeres.

Una de las escenas que no se incluyó en ese documental fue el origen de la obra de teatro “La hija de Marcial”. En el patio de un colegio en la comunidad de Cruzpata, un hombre que estaba removiendo la tierra para hacer adobe encontró restos humanos, concretamente, un cráneo envuelto en una charlina que una mujer reconoció que era de su esposo, porque ella se la había tejido con sus iniciales antes de que desapareciera. Durante los tres meses que se demoró en llegar la Fiscalía y los antropólogos forenses, la mujer iba cada noche al colegio con una linterna a cuidar los restos de su marido, porque tenía un desgarrador miedo de que llegaran los perros y se comieran los huesos. Parte de esa dolorosa imagen fue recogida por la obra de teatro y se puede apreciar en el documental, donde una piedra representa los restos de detenidos desaparecidos que sus familiares siguen buscando y resguardando con infinito cuidado y cariño.

Con Esperaré aquí… el director intentaba desprenderse por fin de esta temática que comenzó a abordar hace casi veinte años cuando grabó una exhumación por primera vez en un colegio, tal como en el que se exhibió la obra y se grabó el documental. Pero resulta casi imposible hacerlo a pesar de los 40 años transcurridos desde que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado peruano y los 20 del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuando persisten 21 mil peruanas y peruanos desaparecidos, cuyos restos en muchos casos aún no han sido exhumados ni identificados.

La guerra interna, pero en este caso de Guatemala, que por 36 años desangró al país centroamericano en uno de los conflictos más sangrientos de América Latina, es abordada en el documental El silencio del topo de la joven directora guatemalteca Anaís Taracena, que reconstruye la historia del periodista militante del Ejército Guerrillero de los Pobres, Elías Barahona, que tuvo la arriesgada misión revolucionaria de infiltrarse por cuatro años en el Ministerio del Interior, liderado por el perverso asesino Donaldo Álvarez, que permanece prófugo hasta hoy. Desde el exilio en Panamá, Barahona evidenció los planes de represión contrainsurgente del gobierno y la creación de escuadrones de la muerte durante la dictadura del general Romeo Lucas García. Ya en silla de ruedas, se presentó como testigo en el juicio contra el ejército por crímenes de lesa humanidad y las masacres de comunidades maya quiché e ixil, apenas dos semanas antes de su muerte. “Para contar la historia de Elías -dice la voz en off de la directora- hay que abrir grietas en el muro del silencio, en un país donde todavía sentimos miedo”. En su búsqueda de archivos, la directora encuentra imágenes hasta de 1915, pero no de los setenta, porque la orden de la dictadura fue destruirlas, incluidos los noticiarios de la época.

Otro conflicto interno presente en el festival fue el colombiano, con el documental Cantos que inundan el río, en que el director Germán Arango sigue los cánticos fúnebres de alabanza que entonan las mujeres de la localidad de Bellavista en Boyacá, pidiéndole al Presidente que “hable con los armados, porque nosotros los campesinos vivimos muy asustados/Llegaron a Bellavista y muchas víctimas dejaron”. Fueron un centenar las personas que murieron asesinadas en una iglesia donde se refugiaban de los enfrentamientos entre los paramilitares y las FARC en 2002, y debieron pasar 17 años desde la masacre para que por fin los cuerpos fueran exhumados y sus familiares los pudieran enterrar.

La “guerra” por la tierra es una que nunca termina y la siguen padeciendo las comunidades indígenas de la Amazonía. Bien lo sabe el líder de los yanomami que en la no ficción A última floresta de Luiz Bolognesi (Brasil) insta a su pueblo a cuidar el bosque, a oponerse a la minería, a no aceptar regalos de cazadores, porque las escopetas no se comen. En un ejercicio documental con escenas ficcionadas, el director, guionista y también antropólogo recupera las tradiciones y la mitología de los yanomami, alertando sobre la fragilidad de los ecosistemas y la cultura ancestral. El descubrimiento de yacimientos de oro durante los años ochenta generó la invasión del hombre blanco y la muerte de 1.800 indígenas. A pesar de que en 1992 el gobierno brasileño reconoció el derecho a la tierra de los yanomami, al año siguiente los buscadores de oro saquearon un poblado y mataron a 16 nativos con armas de fuego y machetes, en la masacre de Haximu. Durante la administración de Bolsonaro 20 mil buscadores de oro volvieron a invadir la tierra yanomami, contaminando las aguas con mercurio y contagiando el coronavirus en los poblados.

También sobre los pueblos indígenas amazónicos y el sistema de explotación que sufrieron por parte del colonizador blanco, el documental Secretos de Putumayo de Aurélio Michiles se basa en el desgarrador diario del Cónsul general británico en Río de Janeiro a principios del siglo XIX que se opuso al sistema colonial en el Congo y la Amazonía, Roger Casament, para denunciar el sistema extractivo del caucho basado en masacres y trabajo esclavo. Con un monumental blanco y negro en su fotografía, y el rescate de archivos fotográficos y registros de la época, el relato de Casament impresiona por la crudeza de sus descubrimientos cuando le encargaron investigar en la selva amazónica las condiciones laborales de la Peruvian Amazon Company, fundada por Julio César Arana y con socios ingleses. “En Brasil, el color (de la piel) tiene valor de casta”, constata Casament al observar cómo los indígenas, sin excluir a los niños ni a los ancianos, eran obligados a llevar en su espalda cargas descomunales de caucho por decenas de kilómetros y algunos tenían tatuado el logo de la empresa “Arana y Hermanos” en sus glúteos y muslos. En una de las entrevistas, una joven indígena relata que su abuela le contó cómo los caucheros habían encerrado a más de 10 mil indígenas en una maloca, quemándolos vivos. De los más de 60 mil indígenas que había en la aldea amazónica colombiana La Chorrera, después de la fiebre del caucho en la década de 1930 sólo quedaron unos 300. En 1988 los territorios de La Chorrera fueron devueltos formalmente a los boras, okainas, nitotos y muranes sobrevivientes del holocausto del caucho. Sin embargo, nunca hubo castigo para quienes perpetraron esos crímenes de lesa humanidad y hasta hoy los pueblos de Putumayo luchan por indemnizaciones y justicia transgeneracional.

En su ópera prima Objetos rebeldes, la antropóloga y cineasta costarricense Carolina Ortiz vincula su experiencia personal con la colectiva a través de la excavación física y emotiva, recobrando la memoria de los objetos: las fotografías que le dejó su padre moribundo y los restos humanos preservados en el tiempo estudiados por la arqueología. Después de diez años fuera de Costa Rica, Carolina Ortiz volvió a su país natal para reencontrarse con su memoria familiar y reparar la fisura en la relación con su padre, con el que dejó de convivir cuando tenía doce años al emigrar a Bélgica con su madre y su hermana. Esa fisura también tiene una dimensión histórica que explora a través del enigma arqueológico de las esferas de piedra de la selva costarricense, que tienen más de tres mil años de antigüedad y que relacionan la explotación bananera con el despojo indígena y el afán de blanqueamiento. La directora llegó al cine luego de estudiar antropología porque se le hicieron insuficientes las palabras para explicar situaciones antropológicas, por lo que debió recurrir a imágenes y sonidos.

Este documental autobiográfico está basado en los textos de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla (quien también volvió a Costa Rica y tuvo una relación problemática con su padre), que cree que los objetos siempre han estado más vivos que las personas, porque la memoria de los objetos es más larga que la memoria humana, limitada por la mortalidad. Tal vez por ello Carolina teme tener contacto con los objetos -esos que son rebeldes- como si fueran animales vivos, porque están cargados por el dolor, el peso emocional y una historia familiar de separación y ruptura, que las fotos o imágenes de un pasado común tal vez puedan reparar.

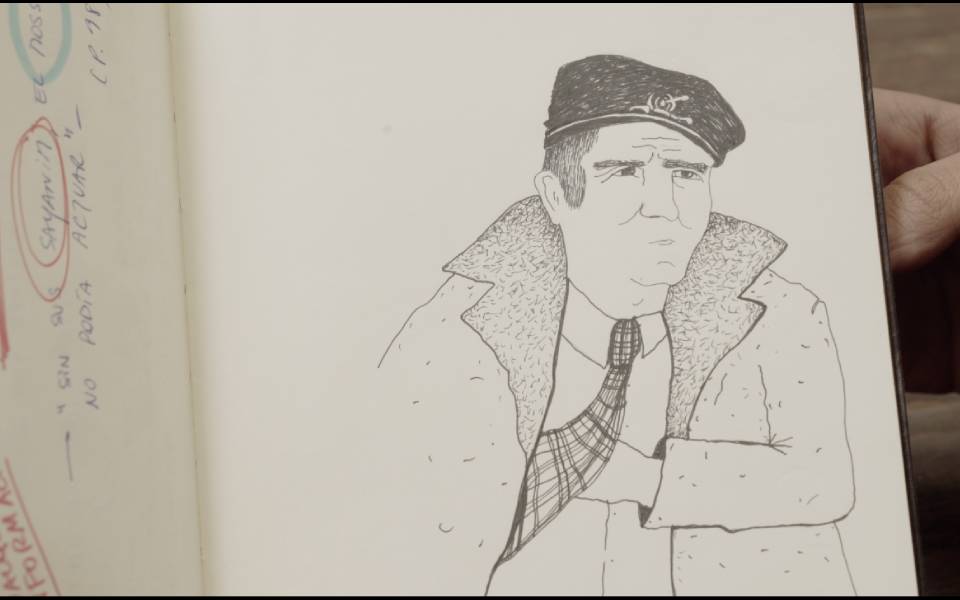

Las historias familiar y colectiva también se entrelazan en el documental en primera persona No hay regreso a casa, ópera prima de la joven directora peruana avecindada en Argentina, Yaela Gottlieb, que con una valentía propia de la nueva camada de mujeres documentalistas latinoamericanas que son capaces de confrontar a sus familiares en el proceso de construcción de su propia identidad, indaga en los secretos de su padre. Cuando ella era pequeña, pensaba que su padre era parte del Mossad porque tenía dinero y no trabajaba; de grande, fue a su casa de sorpresa y él no le quiso abrir, alimentando su idea de que era un sayanim: un judío que vive fuera de Israel y que voluntariamente proporciona asistencia al servicio secreto israelí.

En 1965, a sus 17 años, Robert Gottlieb había renunciado a su ciudadanía rumana para emigrar a Israel junto a su madre, donde se alistó en el ejército y debió luchar en la Guerra de los seis días. Más de 50 años después, su hija trata de reconstruir el periplo de su padre hasta su llegada al Perú, país en que ella nació, desde el que emigra a Argentina para estudiar y al que probablemente no volverá, en la búsqueda de su propio camino.

Yaela se apoya en el uso de imágenes de Google earth, maps y street como recurso estético y de precisión geográfica, hasta identificar con extremo detalle la casa -ahora rosada- donde vivió su padre en una localidad semi rural rumana. Calca mapas en papel diamante, escribe en su cuaderno con plumón, recorre calles en otros países a punta de movimientos del mouse en una técnica de “documental de escritorio” que construye su metraje a través de imágenes de internet, ocupando la captura de pantalla a veces más que la propia cámara. Todo, para confrontar las posturas políticas sobre Israel y Palestina diametralmente opuestas entre ella y su padre, evidenciar las importantes y hasta insondables diferencias generacionales entre ambos, constatando la imposibilidad de lo común fuera del vínculo sanguíneo y apostando por encontrar el hogar fuera del país de origen.