La Mirada de los Comunes (28): No se trata de ese Vertov

Estas experiencias un tanto trasnochadas han sido resucitadas casi sin variaciones hoy. Las preguntas que insistentemente se han planteado es qué hacer con las imágenes en el marco que ha sido desbordado por las revueltas: ¿Cómo producir imágenes que se resistan a la máquina neoliberal? ¿Se puede mostrar el estallido sin apropiarse de él? ¿Qué significa que una imagen sea política? Preguntas que, como también ocurrió en el contexto de Mayo del 68, han sido inmediatamente vinculadas al asunto de la imaginación.

Mayo del 68’ fue un instante de ebullición que se manifestó también en el campo del cine: la pregunta por los mecanismos idóneos para la lucha revolucionaria comprendía también a las imágenes. Sin embargo, la formulación de dicha pregunta tuvo más que ver con el modo de producir que con el modo de leer las imágenes. Lo que en algún sentido se reflejó en que quienes tomaron parte de la disputa fueron los propios cineastas. ¿Cuál es el modo de producir imágenes revolucionarias? ¿Cómo oponerse a la industria cinematográfica? ¿Qué significa ser un trabajador de cine? ¿Qué es lo que distingue al cine militante del que no lo es? Fueron algunas de las interrogantes en torno a las que se constituyeron al menos dos colectivos: el Grupo Dziga Vertov y los Grupos Medvedkine. Desde luego, lo que compartían no era sólo que su chapa fuera el nombre de un cineasta soviético que operaba fuera de la máquina estatal. También tenían en común la pretensión de intervenir aquella realidad configurada por la ola de protestas acrecentada por la noche en que los estudiantes montaron múltiples barricadas en las calles de París.

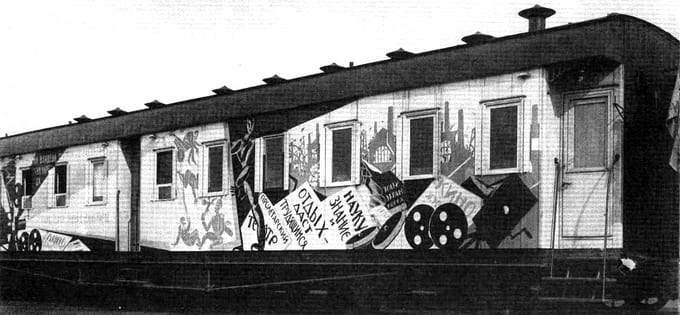

A propósito de las huelgas obreras que se presentaron como el telón de fondo del estallido estudiantil de mayo, los Grupos Medvedkine persiguieron dar respuesta a estas preguntas emulando el experimento del “cine tren” de Aleksandr Medvedkin. Durante 1932, después de combatir bajo las banderas del Ejército Rojo, Medvedkin se dedicó a recorrer el territorio soviético para trabajar junto a obreros y campesinos en la elaboración de su propio registro cinematográfico. Para lo cual cargaba un equipo móvil que permitía montar y exhibir el material fílmico recabado en cualquier lugar y sin mayor espera, eludiendo los circuitos de distribución cultural oficiales. Teniendo este modelo de experimentación a la vista, jóvenes cineastas y trabajadores de las fábricas asumieron la tarea de volver a poner en escena al movimiento obrero observando el sencillo principio de no intervenir lo filmado. Así, el cine era concebido como un medio para visibilizar aquello que el capitalismo ocultaba. Una de sus notas características era que al inicio de sus filmes mostraban escenas tales como la de una pared con la frase estampada “el cine no es una magia, es una técnica y una ciencia. Una técnica nacida de una ciencia y puesta al servicio de una voluntad: la voluntad de emancipación que tienen los trabajadores”.

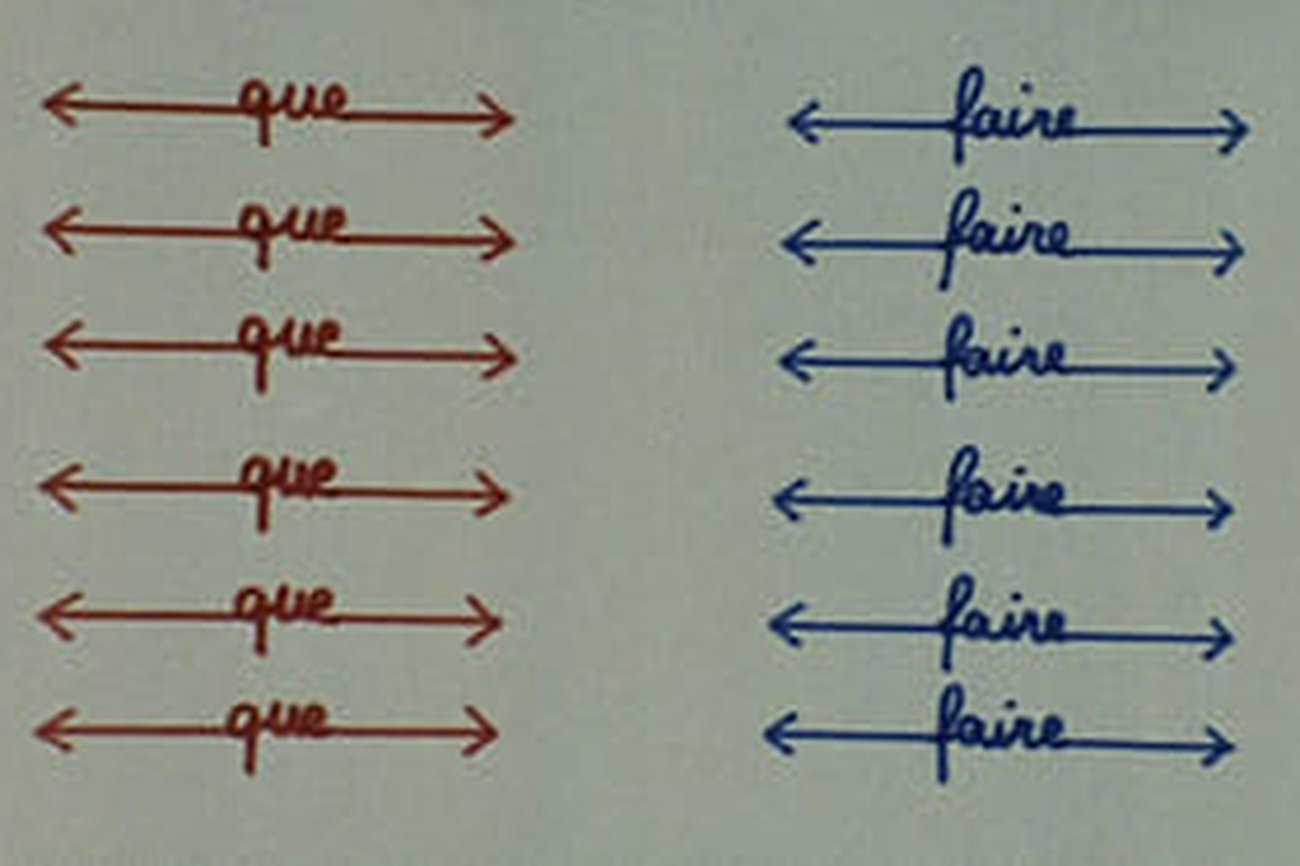

El Grupo Dziga Vertov, en cambio, buscaba recuperar los postulados del “cine-ojo” de Dziga Vertov quien, también a propósito de un tren, decía que el cine podía ser ese aparato que permite inscribir y fotografiar el flujo de sonidos que se dan cita en una estación ferroviaria. Por eso más importante que las imágenes era el intervalo que se producía entre ellas: es el recorrido, la distancia, el flujo que juguetea con la temporalidad lo que da cuenta de la heterogeneidad de la vida misma. Así, con “cine-ojo” designaba al intento de resistir a toda apropiación de la mirada poniendo en escena una multiplicidad de movimientos sin fin, lo que fue traducido por estos jóvenes cineastas como un mandato de “hacer oír las palabras y ver las imágenes en su disociación”. En esa medida para el Grupo Dziga Vertov el cine era también un medio que los obligaba a abandonar la noción de autoría para convertirse en trabajadores de cine, formar parte de un “grupo político” y “un grupo no sólo significa ir individualmente uno al lado de otro por el mismo camino, sino caminar juntos políticamente”, como dirá uno de sus integrantes más célebres, Jean-Luc Godard. En ese sentido, el cine sería político no sólo por las relaciones que produce entre las imágenes, sino porque ellas son producidas colectivamente.

La apuesta formal de los dos grupos era oponerse a la operación de subordinación de las imágenes a los relatos épicos que distinguía tanto a Hollywood como al gigante soviético. En su obstinación por romper tanto con la narración lineal como con la figura mercantilizada del cineasta, los filmes de estos grupos se convirtieron ya sea en manuales pedagógicos dirigidos a los propios trabajadores, o en ejercicios alegóricos que denunciaban cualquier intento de apropiación cultural. La encrucijada a la que se enfrentaban era resultado de la tensión entre la necesidad de mostrar un compromiso contestando sustantivamente a las preguntas por la lucha revolucionaria de una forma comprensible para todos los obreros y los campesinos, relegando la experimentación formal a un segundo plano; y el imperativo de desbaratar formalmente el modo de producción mercantilizado de la industria cinematográfica, enfocándose en ejercicios “meramente estéticos” que se alejaban del asunto “directamente político”. Como es evidente, la encrucijada daba cuenta de una aproximación no pacífica a la relación entre cine y política, y por sobre todo de la imposibilidad de pensar esta relación más allá de la aplicación de la fórmula de los medios económicos de producción a la realidad del cine.

Estas experiencias un tanto trasnochadas han sido resucitadas casi sin variaciones hoy. Las preguntas que insistentemente se han planteado es qué hacer con las imágenes en el marco que ha sido desbordado por las revueltas: ¿Cómo producir imágenes que se resistan a la máquina neoliberal? ¿Se puede mostrar el estallido sin apropiarse de él? ¿Qué significa que una imagen sea política? Preguntas que, como también ocurrió en el contexto de Mayo del 68, han sido inmediatamente vinculadas al asunto de la imaginación. No sólo por compartir herencia etimológica, sino porque lo que distinguiría a las imágenes de la revuelta es que, más que defender una causa particular, reclaman la imposibilidad de sostener una vida en común, y con ello la incapacidad de pensar más allá del neoliberalismo. El desafío sería, entonces, el mismo que el de los grupos mencionados: producir imágenes de una forma distinta a la neoliberal. Sin embargo, no se trata de oponerle una imagen a otra asumiendo el peligro evidente de que se presenten como opuestos simétricos. Como sostiene entre nosotros Iván Pinto “la problemática de la imagen como construcción de nuevas formas de imaginación requiere pasar de una polarización binaria hacia una consideración específica sobre aquello que las propias imágenes ‘hacen’ y ‘producen’ como agencia, medio y materialidad”[1]. En ello, habría que añadir, está implicado que echar a andar la imaginación exige comprender que las imágenes que dan cuenta de ella no cargan con un sentido predeterminado que sólo habría que descubrir, que no hay una verdad detrás de ellas que revelar, pero tampoco que pueda aplicárseles la categoría de “política” según cuál sea su modo de producción en relación a las condiciones económicas o diferencias de género existentes.

A lo que hay que resistir es, por un lado, a sostener la disposición academicista que subyace a lo que un otrora integrante del Grupo Dziga Vertov decía respecto de Godard, esto es que tenía una “forma muy silenciosa de hablar”. Lo que aquí quiere decir que habría que reemplazar esa palabra que hasta el día de hoy busca arrancar de cualquier encasillamiento, que vocifera sin gritar “adiós al lenguaje”, que perpetúa la impotencia creativa acusando a las fórmulas que expropian la posibilidad de imaginar, que actúa desde la arrogancia de quien piensa que descubrió lo que otros no saben. Reemplazarla por una palabra que afecte y se deje afectar por las imágenes, que antes que denunciar incomunicación haga el intento de volver a expresarse en el lenguaje, que someta a la consideración de otros sin medias tintas aquello que lee de lo que ve, que sea escandalosamente susceptible de dar un pie atrás porque se reconoce convencida por otras que se comparten en pie de igualdad. Pero también hay que, por otro lado, resistir a la práctica terrorista de la cancelación que pretende sacar de circuito a toda imagen que, tras la aplicación de un juicio, no califique de “política”. En otras palabras, que por la vía de la denuncia pretenda anular aquello que lee en las imágenes en vez de oponerse a lo que critica en el propio acto de enunciación.

De lo anterior se sigue que habría que formular también el desafío. A lo que nos enfrentamos hoy es a volver la mirada más que al modo de producir las imágenes al modo en el que ellas son leídas. Por ende, no se trata de recuperar a ese Vertov que es admirado como un comunista que disiente del relato del pueblo unido mostrando el “entre” de las imágenes, sino como aquel que intenta liberar la mirada de cualquier posibilidad de ser capturada de una vez y para siempre. Por lo tanto, el desafío sería ejercitar un modo de leer las imágenes (cualquiera que éstas sean) que nos permita narrar nuestro presente sin sujetarnos a criterios que estén dados. Dicho de otra manera, que el punto de partida de nuestra lectura esté siempre solo e íntimamente ligado a las imágenes desde las cuales arranca. Lo que, al fin de cuentas, no es algo muy distinto a ejercitar el pensamiento crítico de la forma en que lo hacen todos niños apenas pronuncian su primer “¿por qué?”.

[1] Iván Pinto. “(Re)imaginar la revuelta: hacia un cuestionamiento de las lógicas de composición de las imágenes políticas” en Disenso, revista de pensamiento político, vol. 1, nº2 (2020): 35.