La Mirada de los Comunes. Paolo Sorrentino: Música del hombre solo

La obra de Sorrentino puede ser leída como el testimonio del declive de un mundo en el que el cine era sinónimo de la commedia all’italiana, esto es, el conjunto de vidas sencillas expresadas en figuras tan inocentes como corruptas: esos pobres pícaros, mentecatos y canallas que no necesitan más que la ocurrencia de un hecho ínfimo para desencadenar la risa del público. Pero también es el intento de producir una oposición al interior de un mundo en el que el cine es reducido a ser un espectáculo ante el cual experimentamos lo que Sorrentino dice de las fiestas: las expectativas en torno a ellas son altísimas, “siempre parece que se tiene que armar la de Dios en Cristo y la verdad es que al final no sucede nada, y eso nos llena aún más de hastío”.

Bolonia, 2019. Es medianoche. La cámara se desplaza en picada desde lo alto. Se introduce por una de las amplias ventanas de esos palacios renacentistas que, contra cualquier lógica mercantil, pueden ser habitados por estudiantes e inmigrantes. Recorre velozmente una cocina repleta de cachivaches de colores chillones que alberga a un grupo variopinto de personas. Choca con una lámpara hecha de cucharones de lata colgantes en los que se reflejan fragmentos de carteles de filmes de la era dorada del cine italiano. Se fija de improviso en la porción céntrica de un rostro extranjero mientras suena una canción de Raffaella Carrà. La cámara parece aguardar que aquel rostro reaccione hasta que de pronto ¡puf! la música es interrumpida por la voz coral del resto del grupo que, con una cuota de teatralidad, vocifera: “Sorrentino è un coglione!”. La cámara registra el movimiento rápido de las cejas extranjeras. Tan rápido como el zoom out con el que vuelve a componer dicho cuadro danzante que ahora se detiene de golpe.

Entre el coro de insultos destaca el tono lapidario de un hombre italiano de cuarenta y tantos años devenido escritor y cineasta, que había intentado disimular su disgusto al percatarse que la pista de jazz había sido reemplazada por la voz desafiante de la show girl oriunda de Bolonia. Nacido bastante más al sur de Lacio que la Nápoles de Sorrentino, el escritor y cineasta había expresado desde el principio su admiración por Martin Scorsese. Luego del exabrupto colectivo, y sólo con la intención de provocarlo, le digo a viva voz que quienes se llaman especialistas reconocen en Sorrentino “el Scorsese verdaderamente italiano”. Continúo acotando que el susodicho había alimentado la comparación cuando, al recibir el Óscar por La grande bellezza (2013), se hizo de esa maquillada tribuna para agradecer por igual a Scorsese, a Fellini, a los Talking Heads y a Maradona. Un extravagante popurrí elevado a panteón que aquellos italianos que responden al perfil de mi contertulio consideran un producto de lo que sería el mayor vicio no cardinal: la frivolidad. No me quedó más que leer en su expresión, mezcla de desconcierto y de rabia, su negativa rotunda a aceptar que alguien proveniente de la tierra del “Chaplin italiano”, Antonio di Curtis (alias Totò), o del máximo continuador de la figura del criado del teatro napolitano (el pulcinella), Eduardo de Filippo, se diera el lujo de fijar el objetivo, con una pedantería que bordea el ridículo, en personajes tan burgueses como lo es cualquier intelectual que lee a mediodía sentado en la terraza del café más pintoresco de Roma.

Desde su primer filme L’uomo in più (2001) hasta su serie The New Pope (2019) la fórmula parece ser la misma: centrarse en uno o dos hombres acomodados y de mediana o avanzada edad que giran la vista hacia atrás para medir el presente que viven en solitario. Aquel conflicto existencial es dispuesto en escenarios opulentos, hasta barrocos, en el que cada ampolleta, cada pata de las mesas, cada hilo de las chaquetas parecen haber sido elegidos con pinza de un gabinete de curiosidades. Incluso cuando el lugar del hombre lo ocupa un prestamista que parece ser la versión contemporánea del pulcinella (L’amico di familia, 2006) –conserva su aspecto encorvado, su máscara de nariz puntiaguda, lo paticorto y lo arrugado, y el arte de seducir con la palabra– el filme logra que la suciedad abandone el terreno del descuido para convertirse en una elección estilística calculada. Así, todos los filmes de Sorrentino brindan un espectáculo visual ecléctico que juega con las referencias sin reducirlas a una única forma: toma íconos pop para situarlos al lado de una cita de Novalis o Stravinski, eleva al prestigioso estatus de epígrafe una frase del futbolista Pelé, le otorga relevancia teológica a las apariciones de Daft Punk.

La clave de la operación sorrentiniana se halla en ese modo de asociar objetos culturales heterogéneos, permitiéndole jugar con la ambigüedad de la propia palabra “apariencia”: es una ilusión que se opone a una realidad que oculta, pero también es un modo de ser que se basta a sí mismo. Como ha sostenido recientemente Jacques Rancière, frente a los hombres mecánicos que se conciben confinados en una realidad oscura está aquello que conviene a los hombres libres que oponen la apariencia a otra apariencia, así como algo real se opone a algo real. Esta oposición, que Rancière sintetiza en la forma del disenso, Sorrentino la sitúa en el corazón de sus personajes a los que obliga a batirse con la ambivalencia de lo que no puede ser comprendido como dado. Lo que quiere decir que tras la aparente frivolidad de Sorrentino no se pretende disimular una realidad de miserias, sufrimiento y escasez, sino oponerle otra apariencia que es la del presente de los hombres solos. Y es que detrás de su Antonio Pisapia, Titta Di Girolamo, Giulio Andreotti, Pep Gambardella, Silvio Berlusconi y Ennio Doris está el genio de Toni Servillo, pero, al mismo tiempo, Toni Servillo no es más que las variaciones de un cuerpo que da forma a los Antonio Pisapia, Titta Di Girolamo, Giulio Andreotti, Pep Gambardella, Silvio Berlusconi y Ennio Doris.

En la misma dirección, la obra de Sorrentino puede ser leída como el testimonio del declive de un mundo en el que el cine era sinónimo de la commedia all’italiana, esto es, el conjunto de vidas sencillas expresadas en figuras tan inocentes como corruptas: esos pobres pícaros, mentecatos y canallas que no necesitan más que la ocurrencia de un hecho ínfimo para desencadenar la risa del público. Pero también es el intento de producir una oposición al interior de un mundo en el que el cine es reducido a ser un espectáculo ante el cual experimentamos lo que Sorrentino dice de las fiestas: las expectativas en torno a ellas son altísimas, “siempre parece que se tiene que armar la de Dios en Cristo y la verdad es que al final no sucede nada, y eso nos llena aún más de hastío”. Sin embargo, la transformación de ese mundo de fiestas fallidas se juega para Sorrentino en usar las mismas armas para subvertirlo: a la banalidad del espectáculo le opone la incondicionalidad de la música, a la narración del héroe le opone el autoexamen del personaje, a la superficialidad del consumo le opone la belleza de las ciudades, a la imagen sexista del showbiz le opone el movimiento torpe de las mismas mujeres, al vacío dejado por la religión le opone su preocupación por las formas, a la velocidad de la acción le opone la lentitud del pensamiento hablado.

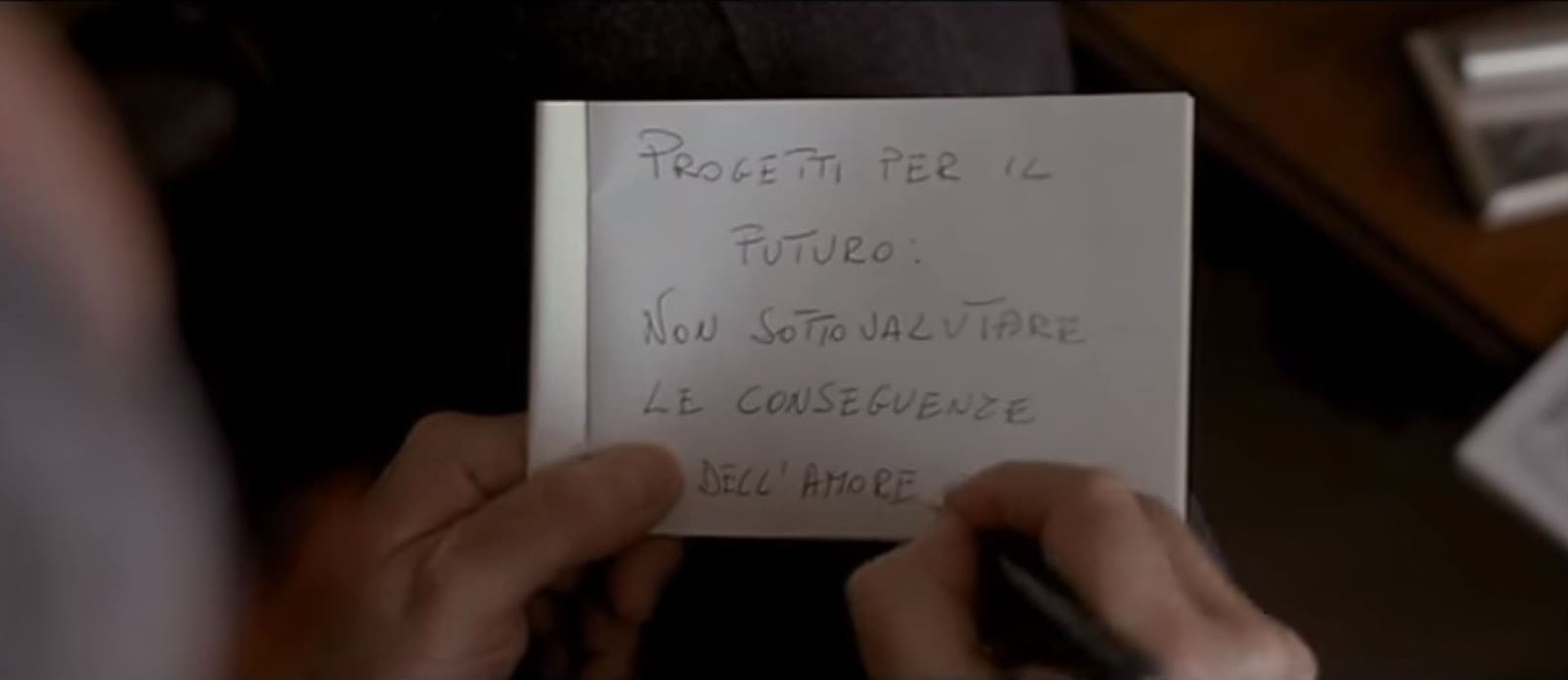

De este modo, Sorrentino se hace eco del individualismo descarnado en el que vivimos que, contrario a lo que pregonan las militantes de la libertad, surte el efecto contrario de homologar las lenguas, los cuerpos y los gestos. Y lo hace advirtiendo de la necesidad de experimentar con formas de fabulación que tengan la capacidad de resistir al hastío que subyace al predominio de la trama que, al terminar siempre igual, produce la sensación que “al final no sucede nada”. En esa línea, y sin dejar de fomentar su imagen de intelectual de catálogo, varias veces ha sostenido que lee poca literatura de género, entendida por tal aquella en la que lo fundamental es la trama. En vez de novelas negras o thrillers dice preferir las que desatan una aventura al interior de personajes (que son portadores de máscaras, habría que apostillar). Afirma Sorrentino que “para contar las aventuras dentro de los seres humanos acabas centrándote más en los seres humanos en sí mismos y menos en los engranajes de la trama (…) y para hacerlo a veces hacen falta movimientos mínimos de los acontecimientos, no hace falta que exploten bombas o buscar asesinos por ahí”. Esta suerte de voluntad de hacer narrar personajes es lo que lo transforma literalmente en un hombre de principios: haciendo el ejercicio de anudar el inicio de todas sus piezas audiovisuales podemos dar con una lectura del presente como lucha contra la rigidez de la individualidad.

Con todo, la de Sorrentino es una lucha peculiar en la medida en que le da forma de videoclip, convirtiendo al cuentacuentos de antaño en una especie de VJ que, haciendo uso de variados estilos musicales, dialoga críticamente con la imagen hasta transmitir el máximo de las sensaciones que aguanta un hombre solo. Ese lugar del hombre solo se identifica con el del espectador, todavía más cuando notamos que a causa del streaming nos relegamos en la oscuridad de una pieza que no admite anónimos. En contra de la trama, es la música la que le permite a Sorrentino situar las oposiciones en el corazón de sus personajes porque en ella encuentra el potencial de resistir a lo que es de una sola manera, pero que, al mismo tiempo, no puede ser explicado con palabras. Por más que ponga el pensamiento en la boca de sus protagonistas, la cuota musical es la que imprime en la imagen la propia contradicción que experimentan sus hombres solos. Dicho de otro modo, es la música la que le posibilita combatir la rigidez de esa imagen que es funcional a una trama que, al ser siempre igual, termina por rigidizar también el conflicto existencial de sus personajes.

Ahora bien, para Sorrentino centrarse en los personajes no implica renunciar a la potencia de la narración. Es más, es habitual escucharlo decir que la religión le interesa justamente porque es una historia cuya fuerza descansa en la insaciable necesidad humana de fabulación. No cabe duda que el relato de la vida, muerte y resurrección de Jesús es el más determinante de la cultura occidental, y que no hay otro hombre que haya debido soportar tanta contradicción en la soledad de un monte, de un desierto o de una cruz como él. Lo interesante es que la obra de Sorrentino actualiza dicha necesidad poniendo a la religión en el mismo sitial de otra práctica colectiva como lo es el fútbol. La religión encuentra continuidad en esa monja que irrumpe en casi todos sus filmes y su punto cúlmine en The Young Pope (2016) y The New Pope, series en las que muestra los entretelones de un Vaticano manejado por un cardenal fanático del Napoli; mientras que el fútbol es condensado en su amor por Maradona que busca consagrar en su próximo filme titulado È stata la mano di Dio. Y es que en Maradona se reúne todo lo que hasta aquí ha sido dicho: es conocida la popularidad que el fútbol tiene en Italia, pero también que, como decía Pier Paolo Pasolini, ha sido homologado por el lenguaje del progreso hasta convertirlo en un espectáculo televisivo; es conocida la relevancia que tuvo el Napoli en la disputa entre el Norte y el Sur de Italia; es conocido el rol protagónico que asumió Maradona en aquellas temporadas memorables del Napoli; y, por último, es conocido que habitaron el mismo cuerpo dicha fuerza contestataria de Maradona y la creciente soledad del Diego.

Todas estas consideraciones son extremadas por Sorrentino al alimentar la fábula con una nota autobiográfica: el 2016, después de haberlo referido corporalmente en Youth (2015), confesó deberle su vida “al 10”. Cuenta que la primera vez que no acompañó a sus padres al campo familiar fue para ir a ver a un partido crucial del Napoli, lo que consiguió tras haberles rogado que lo dejaran con sus dieciséis años quedarse solo en casa. El recuerdo de la alegría que le significó ver a Maradona jugar como los dioses aquel día lleva impresa la tristeza de la última vez que vio a sus padres, quienes murieron ese fin de semana al inhalar una cantidad de monóxido de carbono imposible de resistir. Con este gesto Sorrentino mismo se narra como esos hombres solos que ha puesto incansablemente en pantalla y que, de algún modo, recupera de la idea de intelectual que asocia a la Iglesia católica: un hombre que vive despacio, se mueve lentamente y piensa el mundo sintiendo el paso del tiempo. Así, la fórmula del hombre solo que gira la vista hacia el pasado para medir el futuro que es ahora su presente, se traduce en mostrar que la melancolía no es más que un modo de relacionarse con el tiempo. El modo en el que lo experimentan aquellos hombres solos cuando, a contrapelo de la gran historia, se detienen en la belleza de los detalles, la brillantez de los colores y la fugacidad de los sentimientos sin la ansiedad de quien piensa en lo que puede o no suceder frente a cualquier disonancia a la que temen.

Algunos han leído el alejamiento de Sorrentino de su lengua materna, haciendo filmes con estrellas de la talla de Harvey Keitel, Michael Caine o Sean Pean, como una muestra de lo que llaman “cine autoral transnacional”, esto es, una recuperación de esos cineastas de la época dorada del cine que eran reconocidos por su estilo, pero para dar cuenta de problemas que nos son comunes traspasando cualquier frontera. Ante lo cual habría que decir que Sorrentino toma dichos rostros, ya categorizados por el establishment hollywoodense, para cruzarlos sutilmente con referencias, aunque sean indirectas, de esa Italia que es víctima (sí, como todo Occidente) de la caída de las palabras en la absoluta insignificancia, sobre todo cuando de política se trata. Por ello, no es casual que el viejo compositor que protagoniza su filme Youth cargue, entre otras cosas, con los rumores acerca de una incursión amorosa con Stravinski tolerada en secreto por su cónyuge caída en desgracia. Stravinski compuso una obra para ballet que gira en torno a la figura napolitana del pulcinella que, estrenada en París en 1920, convocó a célebres artistas, entre ellos a un Picasso dedicado al diseño de vestuario. Y es que, parafraseando al mismo Stravinski refiriéndose a la pieza mencionada, la obra de Sorrentino nos hace mirar sin nostalgia hacia atrás, pero como si estuviéramos solos mirándonos en el espejo (mientras suena la última canción de moda).