La invención & la herencia (10): Hoy en la cartelera “La gran estafa”

No digan ahora que de adónde apareció la grieta. Hace veinte años se había entronizado la impunidad que vendría a repercutir en todos los estamentos gobernantes de la sociedad, en la economía y la política. La liberación del general significó una trizadura en la sociedad chilena, que en su momento no se procesó. Y todo lo que no se procesa a tiempo se retiene, hasta que algún día estalla. La impunidad fue una estocada a fondo a la Concertación y su proyecto democratizador. En veinte años uno a uno todos los órganos del estado se corrompieron, nadie se salvó, hasta que un estudiante saltara el torniquete de una estación de metro y ese solo gesto despertara al pueblo del estado de sometimiento frente al sistema en que había caído.

12 Noviembre 2019

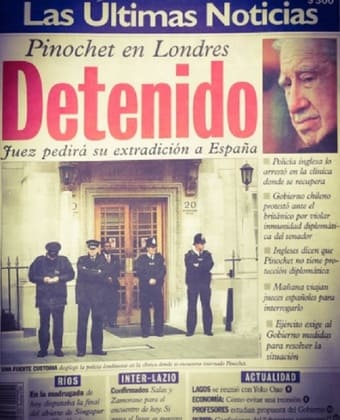

8 de Octubre de 1998. La Cámara de los Lores, en una votación dividida de tres a favor y dos en contra, decide que Pinochet deberá permanecer en Gran Bretaña para someterse a la justicia. El ministro del Interior Jack Straw deberá decidir el pedido de extradición del gobierno español. Con esto se rechaza el pedido de inmunidad que el gobierno chileno solicitaba. El 9 de Diciembre de ese año, Straw autoriza la extradición.

El 8 de Octubre yo venía saliendo de la sala de clases que quedaba en el cuarto piso de un edificio nuevo que diseñara Fernando Castillo Velasco, flamante decano de arquitectura. La caja de escalera daba a un hall central, el cual conectaba con la vieja mansión, que pertenecía a un rancio barrio de casonas ocupadas por la aristocracia a principio del siglo XX. El barrio venia sufriendo transformaciones urbanísticas, empujadas por el rápido desarrollo inmobiliario en el eje de la carretera central, la obra de Eduardo Frei Montalva que había cambiado decisivamente esa parte de la ciudad. Lo cierto es que el diseño de Castillo Velasco preservaba la mansión, creando un espacio público de varios pisos de altura, que se había convertido en el centro de reunión de la sede universitaria. Todo el torrente humano de alumnos y profesores pasaba por ese glorioso hall, subiendo y bajando a las salas de clase. Allí uno se enteraba del mundo que circulaba, como cuando veía penosamente subir a Helvio Soto, piso a piso, para llegar a su cátedra del cuarto piso.

En ese entonces era profesor de la escuela de cine de la Universidad Arcis, escuela fundada por Claudio Di Girolamo, hay que decirlo porque se lo conoce más bien por su paso por la División de Cultura del Mineduc y por su cargo en Canal 13. La escuela reunía a un variado grupo de jóvenes, provenientes de sectores medios y modestos, se caracterizaba por ser un grupo de avanzada artística, con maestros como Helvio Soto y Pedro Chaskel. Los talleres bullían de nuevas ideas que los alumnos traían y sentían que un nuevo cine chileno se estaba constituyendo, y así fue. Al mismo tiempo que reinaba un gran aire de liberalidad. Recuerdo cuando pasaba por Huérfanos, a la salida del Arcis, en dirección a plaza Brasil, y en mi trayecto era obligado a pasar por la vereda en que estaba el edificio del Arcis. Caminaba por un pasadizo de alumnos afirmados en la muralla del recinto, que me veían huir del lugar por el paso rápido que llevaba. La razón estribaba en el denso olor a marihuana que rápidamente me envolvía, de la buena profe, me protegía para no llegar mareado al salir de la cuadra. En Arcis se constituía una generación post Pinochet, con alumnos que combatían cara a cara con los carabineros. En una de las frecuentes escaramuzas que tenían por escenario la mansión de la esquina, un alumno subió a un balcón del segundo piso y tiró una molotov a un carabinero que intentaba entrar a la universidad. El carabinero fue socorrido por sus compañeros sin graves consecuencias. Recuerdo que las clases de Pensamiento Moderno consistían en puestas en escena de pequeñas obras, en que los alumnos terminaban corriendo en calzoncillo y las chicas en corpiño por las calles aledañas. Una vez me invitaron, como coordinador de la escuela, a un examen de fin de semestre. Entré a la sala de clases, todos los bancos corridos para dar espacio a la obra, iba atrasado, así que esa presentación estaba terminando. Al fondo de la sala se veía a una alumna completamente desnuda recitando su texto, mientras sus compañeros completaban la acción. No entendí mucho el contexto, pero la chica terminó su parte y vino al lado mío donde tenía su ropa, con toda parsimonia se vistió mientras yo trataba de volver al examen y mirar la nueva presentación, ella me pedía la falda que estaba en un asiento, gracias profe, la sesión seguía en la mayor naturalidad. Más tarde, cuando la cátedra la retomara Raúl Zurita, la escena se volvió más lirica.

El 16 de septiembre, el general viajaba a Londres con la intención de someterse a una cirugía de hernia. La clínica elegida se llamaba The Clinic, el tristemente famoso nombre que después adoptaría un semanario chileno. El general no contaba con la astucia del juez español Baltasar Garzón que iba a dictar una orden de detención internacional por genocidio, torturas y secuestros cometidos en su régimen, cuestión que al mundo no extrañaba, pero sí a los políticos chilenos. Dos días mas tarde era detenido en la capital inglesa. Interrogado Fidel Castro, que asistía a una cumbre iberoamericana en Portugal, por la detención preguntaba sorprendido: “Ud. me dice que detuvieron a Pinochet, ah, eso me interesa mucho”. Nadie podía creer que el general estuviera detenido, resultaba inverosímil.

Todo esto flotaba en el ambiente ese mes de Octubre de 1998, el país esperando lo que se decidiria en Bow Street, lo que decidiría la Cámara de los Lores, si se le otorgaba al general la inmunidad diplomática en tanto “senador” de la Republica o la Cámara decidía, en tanto a la gravedad de la acusación y a la condena generalizada al general, quitarle toda inmunidad. Se buscaba, así, que la orden de extradición siguiera su curso, lo cual parecía al mundo muy sensato, no así a nuestras autoridades.

Lo cierto es que me asomé a la escalinata y sentí un gran bullicio, un chico pasaba con una radio portátil por la baranda que daba al hall, y alcanzaba a escuchar que la Cámara de los Lores estaba sesionando. Avancé unos pasos y me encontré con las escalinatas llenas de alumnos, colgados como en una piñata, el piso del hall absolutamente lleno y todos sentados observando con algarabía un tremendo telón extendido en la gran muralla que nos separaba de la casona. Alguien había instalado un proyector de video para que observáramos la transmisión televisiva desde Londres, mientras un Lord leía una cuenta. No olvidaré esa mañana, era otra epifanía que me tocaba vivir. El hall hervía de muchachos que empezaban a sacar pancartas, otros hacían aparecer cámaras, los puntudos de cine murmuraban compañeros envidiosos. Y continuaba el descuelgue de más alumnos que atiborraban el hall. Era como seguir la final del Chino Ríos en marzo pasado, jugando contra Andre Agassi en Key Biscayne, conseguir el triunfo que lo consagraría como número uno del tenis mundial. Con la misma expectativa que tuvimos en el tercer set del match decisivo, esperábamos el fallo de la Cámara de los Lores. Empezaban a aparecer botellas de pisco y sus buenos porros, cuyo olor se esparcía generosamente por el hall. Esto sonaba a celebración, a goleada, ya nadie callaba, se escuchaban gritos en contra del dictador, y al frente la pantalla que trepidaba a cada rato, la transmisión no era muy buena, toda descolorida, claro, estamos en el Arcis, la modestia de recursos era parte de nuestra cultura. No obstante el fallo avanzaba, ya a nadie le interesaba los detalles técnicos del fallo, mucho porro, y cánticos que surgían, los funcionarios que abandonaban sus labores, más de un actor que improvisaba un numerito, el hall se había convertido en un templo de libertad. Era imposible restarse a la expectativa, los cánticos reemplazaban a la tensión. Yo miraba alrededor y nunca había visto al glorioso hall convertido en tal hormigueo, una franca alegría, tantos dolores y fraudes contenidos, tantas ganas de ganar al fin, de no ser ganadores morales, ganar de verdad. Y terminar por una vez por todas con la transición a la democracia. Estábamos a ocho años del término de la dictadura, y en marzo Pinochet había dejado la comandancia en jefe para convertirse en senador designado. El general estaba optimista, ya había pasado piola, se iría a la tumba con la impunidad que había buscado, viajaba a Londres con un nieto feliz de volver a la capital británica, que ya lo había visto en viajes anteriores como “delegado” del gobierno. Solo que ahora ya no era delegado y tenía que batallar por demostrar que mantenía una inmunidad diplomática. No contaba con mi astucia.

Serían las 12:00 de esa mañana. El lord que daba cuenta del fallo dijo lo que todo esperábamos: denegada la inmunidad diplomática. Todo el hall saltó al unísono con los brazos extendidos, la algarabía se apoderó de los asistentes, algunos rodaron por los peldaños, se escuchaban gritos de júbilo, todos nos dábamos abrazos, nos fundíamos en un solo sentir: al fin, que se vaya al carajo. Vi chicas llorando a raudal, jóvenes que se sacaban sus zapatillas y las lanzaban al cielo, la pantalla se estremeció por concurrentes que se acercaron tratando de tocar al lord convertido en héroe. Era un gran triunfo, como salir campeón mundial de futbol poco menos. Allí no habían banderas, aunque imaginábamos a un recalcitrante partidario de Pinochet gritar: comunistas culiados. Lo que no era imaginado, eso sí, era el vuelo chárter de sus partidarios para llegar a Londres a darle ánimos al general, que mostraba la tele. El hall era como la bombonera bonaerense, un recinto que se movía entero con gente alzándose a expresar su alegría. Alguien dijo: vamos a terminar bien el año. Ese era el sueño del pibe, terminar con las ganas contenidas y pasar a otra cosa. Los comentarios televisivos se sucedían, mientras los alumnos organizaban una marcha hacia el centro por Huérfanos. Vamos profe. Si el general era encauzado podríamos dar por terminada la transición, ese era el tamaño de nuestra esperanza.

La ilusión vendría a terminar meses más tarde, en marzo, cuando Jack Straw decretara liberar a Pinochet por razones humanitarias. Que le han dicho, al día siguiente el general hacía su aparición en la losa de Pudahuel, se bajaba de un avión de la Fuerza Aérea que había corrido a buscarlo, y con el mayor descaro se levantaba de su silla de ruedas, la silla que había vendido la idea de que venía un general postrado, se levantaba y enarbolaba su bastón, que parecía ondear por las cabezas de cada ciudadano en todo el país, al tiempo que nos decía: ¡¡me los cagué!! Los peores presagios se habían cumplido, volvíamos a foja cero. Ese día se produjo la más profunda grieta entre el sentir popular y los designios de los gobernantes. No digan ahora que de adónde apareció la grieta. Hace veinte años se había entronizado la impunidad que vendría a repercutir en todos los estamentos gobernantes de la sociedad, en la economía y la política. La liberación del general significó una trizadura en la sociedad chilena que en su momento no se procesó. Y todo lo que no se procesa a tiempo se retiene, hasta que algún día estalla. La impunidad fue una estocada a fondo a la Concertación y su proyecto democratizador. En veinte años uno a uno todos los órganos del estado se corrompieron, nadie se salvó, hasta que un estudiante saltara el torniquete de una estación de metro y ese solo gesto despertara al pueblo del estado de sometimiento frente al sistema en que había caído.

La Concertación, sus dirigentes, habían comprado la idea, muy portaliana, de que primero la institucionalidad y segundo la institucionalidad, y nunca la gente. Escuchar a la gente nunca será botar la institucionalidad por la borda, será legitimarla. ¿Qué había que leer en ese momento en que el general estaba en jaque encerrado en The Clinic? Si tú no eres capaz de permitir el juicio a Pinochet no puedes pretender cambiar al país, menos terminar la transición. Recurrieron a la retórica y esgrimieron un asunto de procedimiento: permitir el juicio en terreno extranjero sería perder soberanía. Straw en su resolución aducía que no atender a la salud del general tambalearía la institucionalidad nacional. La clase política una vez más funcionaba como clase. Lo que leyó el país fue que se jugaba al status quo, no mover nada, apelar a la defensa de las instituciones. A lo mejor era un asunto de tiempo, es cierto que se cernía el peligro de volver a la dictadura. Por eso se calló, por eso se permitió. Fue muy difícil explicarle a nuestros alumnos la solución legal que el gobierno había adoptado. Lagos se aprontaba a iniciar su mandato presidencial y no quería jaleo, solo que le dejaran hacer su gobierno. Pero no hubo forma de justificar que se perdiera esta oportunidad, fue como una patada en la guata, fue una pesadilla que en parte explica el estrés en que hemos vivido la sociedad chilena. Por eso no se vio el reventón que venía, ni menos que todo estallaría por un chico que salta un torniquete. Es verdad, no podía suceder de otra manera que a partir de un hecho inusitado, que nadie puede adivinar, que nadie planifica, que nadie espera, y que nos sorprende en el momento en que la sociedad chilena pareciera haber adoptado el modelo económico, que Chile aparece como un oasis entre los países hermanos, que somos una buena casa en un mal barrio, que ya nos habíamos acostumbrado a que esta situación nunca cambiaría, porque sino se vendría abajo la institucionalidad, el cerrojo portaliano. Bendito torniquete, eureka, fuiste la solución en nuestro más negro futuro, nos sacaste de la vía del consumo como vía privilegiada al bienestar. Ahora cada vez que voy al metro observo con detención el torniquete, le hago una reverencia, antes de pasar a la estación, y ver el mejor film en cartelera.

Imagen de portada: El caso Pinochet (Patricio Guzmán, 2001)