El documental dirigido por Michelle Ribaut propone una mirada íntima y reverencial sobre la figura de Raúl Pellegrin Friedmann, también conocido como Comandante José Miguel, líder emblemático del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). A través de entrevistas, archivos inéditos y un tono confesional, la obra reconstruye una biografía compleja marcada por la lucha armada, el compromiso político y el impacto de la dictadura en la izquierda chilena. El formato privilegia el testimonio familiar como hilo narrativo, acentuando el carácter humano de quien fuera considerado un símbolo de la resistencia contra el régimen de Augusto Pinochet.

Sin embargo, el relato también plantea interrogantes sobre los límites del documental como herramienta de memoria histórica. ¿Hasta qué punto el cine puede ofrecer una representación crítica y equilibrada de figuras como Pellegrin? ¿Qué consecuencias tiene una narrativa que enfatiza el mito por encima del análisis político? Estas preguntas atraviesan el visionado, abriendo un debate necesario sobre el rol de los combatientes en el imaginario contemporáneo y la manera en que el estado chileno ha gestionado los legados del conflicto interno.

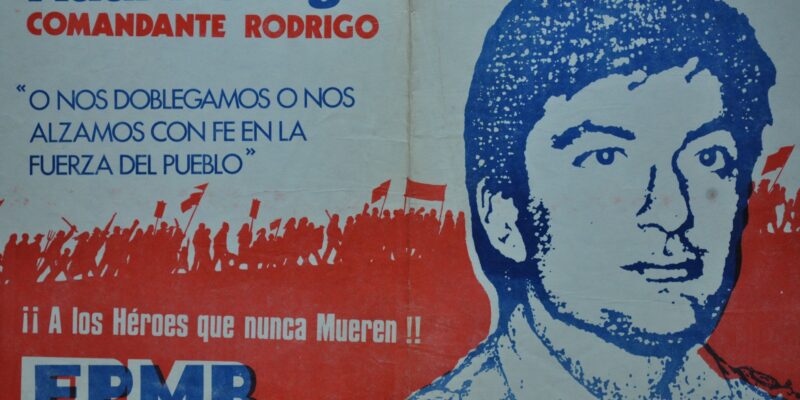

El FPMR y la figura de Raúl Pellegrin en la historia chilena

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) surgió en 1983 como brazo armado del Partido Comunista de Chile, en un contexto de represión feroz y exclusión política. Su objetivo era claro: enfrentar a la dictadura militar por la vía de la acción directa, desestabilizar sus estructuras y contribuir al retorno de la democracia. En ese marco, Raúl Pellegrin se convirtió en uno de sus dirigentes más destacados, participando en operaciones de alto perfil como la del rescate de presos políticos y la planificación del atentado fallido contra Pinochet en 1986.

Pellegrin, nacido en el seno de una familia acomodada, había transitado por diversas etapas de militancia antes de asumir su cargo en el FPMR. Su paso por el exilio, su formación política en Cuba y su posterior inserción en los movimientos clandestinos lo convirtieron en una figura respetada por sus compañeros frentistas. Bajo el seudónimo de José Miguel, aludía al líder histórico de la independencia chilena, construyendo así un puente simbólico entre el pasado republicano y la lucha revolucionaria de los años 80.

La muerte de Pellegrin en octubre de 1988, en los alrededores del poblado de Los Queñes, marcó un punto de inflexión. El hallazgo de su cadáver con señales de lesiones y tortura evidenció la brutalidad de las fuerzas de seguridad, en particular de Carabineros e inteligencia militar. Pero también consolidó su transformación en mártir, elevándolo a la categoría de mito dentro de la izquierda chilena. Hoy su memoria sigue dividiendo aguas: para algunos es un héroe, para otros una figura que encarna las contradicciones de la lucha armada como camino hacia la igualdad.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez: resistencia, acción y disrupción

El FPMR, también conocido como Patriótico Manuel Rodríguez FPMR, fue una organización que combinó disciplina militar, fuerte ideologización y una profunda inserción territorial. Actuando principalmente en zonas urbanas populares como San Miguel, logró establecer redes de apoyo civil que facilitaban el proceso de movilización, traslado de armas y ocultamiento de cuadros. Su estructura operativa, dividida en unidades móviles, respondía a un modelo inspirado en las guerrillas latinoamericanas, pero adaptado al contexto chileno.

La apuesta por la acción directa generó tensiones dentro de la izquierda tradicional, e incluso dentro del propio Partido Comunista. A través de una lógica de rebelión armada, el FPMR buscaba acelerar la caída del régimen, pero muchas de sus operaciones generaron rechazo en ciertos sectores del pueblo. Sin embargo, su existencia también significó una advertencia concreta al poder: la organización popular tenía capacidad de respuesta.

Desde la clandestinidad, el Frente construyó una narrativa de resistencia que dialogaba con otros conflictos regionales. La figura de Cecilia Magni Camino, compañera de Pellegrin y también frentista caída en combate, refuerza el papel de las mujeres como sujetas activas de la insurgencia. A través de múltiples relatos y datos recabados en entrevistas con ex combatientes, se puede dimensionar el papel del FPMR no sólo como grupo armado, sino como actor político que forzó al estado chileno a reconocer las fallas del modelo represivo.

Origen y relevancia del FPMR en los años 80

La fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1983 fue una respuesta directa a la falta de canales democráticos durante la dictadura. Impulsado por cuadros jóvenes del Partido Comunista, el FPMR se propuso ser más que un brazo armado: era una plataforma de articulación entre pobladores, estudiantes y militantes que ya no creían en una transición pacífica. Su nacimiento se dio en un momento donde la represión estaba en su punto más alto y las fuerzas del estado contaban con respaldo internacional.

En sus primeros años, el FPMR centró sus esfuerzos en sabotajes, ataques coordinados y difusión de propaganda revolucionaria. Su accionar logró captar la atención tanto de medios como de servicios de inteligencia, lo que derivó en operaciones de contraofensiva sumamente violentas. Muchos de sus miembros fueron detenidos, torturados o desaparecidos, alimentando el dolor de miles de familias que aún hoy buscan justicia y memoria.

El legado del FPMR está profundamente vinculado a la noción de resistencia popular. Sus combatientes provenían de distintos sectores sociales y encontraban en el Frente una causa común: la libertad de Chile. Aunque su existencia fue breve en términos históricos, su huella es duradera. El caso de Raúl Pellegrin y su trágico final en Los Queñes, a orillas del río Tinguiririca, sintetiza la intensidad del conflicto y la dificultad de elaborar un relato completo que reconozca tanto el valor como los excesos de quienes optaron por la vía armada.

Acciones emblemáticas y su impacto en la dictadura

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) protagonizó una serie de operaciones que marcaron profundamente la historia de la resistencia chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet. Estas acciones, más allá de su impacto táctico, tuvieron un enorme peso simbólico y mediático. Entre las más recordadas, destacan dos episodios que consolidaron al FPMR como una amenaza real para el aparato estatal y como un referente de lucha para sectores importantes del pueblo chileno.

✔️ Atentado a Pinochet (1986): En septiembre de ese año, un comando del FPMR emboscó el vehículo presidencial en el Cajón del Maipo. A pesar del uso de armamento sofisticado y una planificación rigurosa, el dictador sobrevivió, pero cinco escoltas murieron. El hecho mostró que incluso el máximo representante del poder no era invulnerable.

✔️ Secuestro del Coronel Carreño (1987): El oficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército fue capturado por el FPMR en una operación que expuso la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad. Durante su cautiverio, se exigió la liberación de presos políticos. El evento tensionó las relaciones entre Chile y Brasil, ya que el rescate incluyó una salida clandestina del país.

✔️ Asaltos a arsenales y sabotajes a infraestructura: El FPMR ejecutó tomas de cuarteles y destrucción de líneas de suministro eléctrico. Estas acciones afectaron directamente la operatividad del régimen y revelaron una red de combatientes con alta capacidad organizativa.

✔️ Difusión del periódico El Rodriguista: Este medio clandestino fue clave para compartir el relato del Frente, legitimar sus acciones y generar apoyo popular. Permitió a los frentistas construir un discurso alternativo al del gobierno militar y posicionarse dentro de la narrativa pública.

Las reacciones del régimen no se hicieron esperar. Aumentaron los operativos represivos, se multiplicaron los allanamientos y el uso de la inteligencia militar se intensificó. El estado chileno respondió con detenciones masivas, torturas y desapariciones, lo que a su vez exacerbó el conflicto. Cada acción emblemática del Frente amplificaba el temor de la derecha y reafirmaba la voluntad de lucha de la izquierda. En conjunto, estas operaciones redefinieron la relación entre insurgencia y poder, y situaron al FPMR como un actor insoslayable del conflicto chileno.

Raúl Pellegrin, Comandante José Miguel: entre mito y biografía

La figura de Raúl Pellegrin Friedmann ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, oscilando entre el análisis histórico y la construcción de un mito heroico. Nacido en una familia de clase media alta, con educación formal y conciencia política temprana, se unió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante su juventud, antes de integrarse al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Su biografía está marcada por el tránsito del intelectual comprometido al combatiente clandestino, del militante a tiempo parcial al líder operativo del FPMR.

Pellegrin adoptó el nombre de guerra Comandante José Miguel como homenaje a José Miguel Carrera, héroe de la independencia chilena. Este gesto no solo fue simbólico, sino estratégico: buscaba vincular la lucha armada contemporánea con la historia nacional, establecer un hilo de continuidad con la tradición republicana y reforzar la legitimidad del Frente ante el pueblo. Desde ese lugar, Pellegrin construyó una identidad pública centrada en el compromiso absoluto, la disciplina ideológica y el liderazgo colectivo.

Su muerte, en octubre de 1988, tras una fallida operación de rescate en el poblado de Los Queñes, selló el destino trágico de la militancia armada en Chile. Su cadáver, hallado en el río Tinguiririca, presentaba signos de lesiones y asfixia, lo que desencadenó fuertes críticas a la versión oficial. Informes independientes y posteriores autopsias apuntaron a una ejecución extrajudicial por parte de Carabineros. La dimensión simbólica de su muerte elevó su figura al panteón de mártires de la izquierda chilena.

A través del tiempo, el relato sobre Pellegrin ha sido disputado. Por un lado, se exalta su entrega y valentía; por otro, se cuestiona el uso de la violencia como vía legítima de cambio. En ese cruce entre historia, memoria y política, el personaje se desdibuja entre el hombre real y el símbolo revolucionario, entre el dirigente político y el santo laico. El documental de Michelle Ribaut retoma esta tensión sin siempre resolverla, pero al menos la expone como dilema central del pasado reciente de Chile.

El enfoque narrativo del documental de Michelle Ribaut

El trabajo de Michelle Ribaut adopta un enfoque narrativo íntimo, centrado en la figura de Raúl Pellegrin desde una perspectiva afectiva. El uso de testimonios de familiares, antiguos combatientes y compañeros de ruta ofrece una construcción subjetiva, donde el tono emocional prevalece sobre el análisis estructural. El montaje combina imágenes de archivo, material inédito y escenas actuales de los lugares emblemáticos —como Los Queñes o San Miguel—, generando un contraste entre la memoria y el presente.

El formato visual del documental es sobrio pero cargado de sentido: planos fijos, silencios prolongados y paisajes desolados sirven para reforzar el carácter trágico del relato. El espectador es invitado a recorrer un viaje personal, casi espiritual, donde Pellegrin es más presencia que figura concreta. Esta elección estilística construye un ambiente de recogimiento que, sin embargo, corre el riesgo de estetizar el dolor y esquivar los dilemas políticos de fondo.

Ribaut opta por no intervenir directamente en la narrativa, permitiendo que los testimonios hablen por sí solos. Esta estrategia le otorga autenticidad al relato, pero también lo deja expuesto a una falta de contexto. La omisión de voces críticas o de contrapuntos históricos —como representantes del estado, especialistas o incluso ex frentistas con posiciones divergentes— limita la pluralidad del enfoque. En ese sentido, el documental reproduce una mirada ya conocida por sectores afines, sin problematizar el papel del FPMR ni de sus líderes.

El tono elegíaco, casi devocional, está presente en cada encuadre. La figura del comandante se eleva sobre la narrativa, desdibujando los límites entre hombre, símbolo y relato. La decisión de centrar la atención en los efectos emocionales y personales de la pérdida, más que en los hechos históricos, orienta al documental hacia una lectura memorialista más que crítica.

Testimonios, familia y la construcción de un “santo”

Uno de los pilares del documental es el conjunto de testimonios entregados por personas cercanas a Raúl Pellegrin, principalmente sus familiares y ex combatientes del FPMR. Estos relatos configuran una imagen profundamente humana del comandante, destacando su generosidad, su compromiso y su disposición a dar la vida por la causa. La voz de su madre, en particular, funciona como hilo conductor del relato, dotándolo de un tono de homenaje que transforma al protagonista en una figura casi sacralizada.

El tratamiento visual y sonoro de estas intervenciones también contribuye a ese efecto: música solemne, fotografías en blanco y negro, planos cerrados sobre rostros compungidos. Todo refuerza la percepción de Pellegrin como un santo laico, una figura moral inquebrantable cuya existencia trasciende lo político. Sin embargo, esta construcción narrativa plantea interrogantes: ¿es posible rendir homenaje sin caer en la beatificación? ¿Dónde queda la dimensión conflictiva, contradictoria o simplemente humana de su carácter?

La familia cumple un rol clave en este proceso de canonización simbólica. A través de cartas, recuerdos y visitas a los lugares significativos de su vida, se va tejiendo un relato lineal donde Pellegrin aparece como víctima pura, despojado de agencia política o de errores. El peligro de esta aproximación es que invisibiliza los matices, reduciendo la figura del líder a una idea estática y cerrada.

El documental también incluye fragmentos de archivos militares, informes de prensa y reconstrucciones visuales, pero siempre subordinados a la mirada íntima. No hay contraposición, no hay debate, no hay voz disidente. Esta ausencia debilita la potencia crítica del material y limita su alcance como herramienta de reflexión histórica. La decisión de centrarse en el testimonio afectivo es legítima, pero impone una lectura única que puede alejar al espectador que busca una comprensión más compleja de la época y de los actores involucrados.

Crítica a la propuesta fílmica: límites y ausencias

El documental de Michelle Ribaut logra construir una narrativa conmovedora sobre la figura de Raúl Pellegrin, pero lo hace a costa de renunciar a una mirada crítica que contemple la totalidad del fenómeno político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). El relato, al estar centrado exclusivamente en el testimonio íntimo, omite deliberadamente temas fundamentales como los cuestionamientos éticos al uso de la violencia política, los conflictos internos de la izquierda chilena, las tensiones con el Partido Comunista y el debate más amplio sobre la legitimidad de la lucha armada en el marco de una dictadura.

Al priorizar la emocionalidad sobre el análisis, la propuesta queda anclada en una zona de confort para ciertos sectores políticos y culturales, pero pierde la oportunidad de abrir un diálogo más complejo con nuevas generaciones de chilenos. No hay en el filme una articulación clara entre la experiencia personal de Pellegrin y el contexto estructural del estado de represión, ni tampoco un intento por explorar cómo su figura fue usada —y en ocasiones manipulada— por distintos discursos tras su muerte. Tampoco se problematiza el rol de los agentes del FPMR en acciones de alto impacto, ni se considera la responsabilidad política de los dirigentes en las decisiones que costaron vidas de ambos bandos.

Esa ausencia de autocrítica se convierte en una forma de protección simbólica que, lejos de fortalecer la memoria, la empobrece. El documental parece sugerir que el comandante José Miguel fue una figura incuestionable, y que todo lo que lo rodeó fue producto de la injusticia y la represión. Pero esa simplificación deja por fuera los matices que hacen de la historia una herramienta útil para el presente. La incapacidad de mostrar contradicciones, de abrir preguntas y de incluir otras voces —incluidas las de sectores críticos de la izquierda— impide que el film tenga una proyección política real más allá del homenaje.

Victimización, beatificación y falta de mirada crítica

Uno de los principales problemas del relato propuesto por Ribaut es su tendencia a la victimización de Pellegrin. A lo largo del documental, se lo presenta como víctima absoluta del estado, sin espacio para explorar su agencia, sus decisiones tácticas, su rol activo como comandante del FPMR. El cadáver encontrado en el río Tinguiririca, las lesiones visibles en su cuerpo y la evidente responsabilidad de las fuerzas de seguridad son elementos indiscutibles del caso, pero el documental se detiene exclusivamente en esa dimensión sin contrastarla con las acciones anteriores que lo convirtieron en blanco del aparato represivo.

Esa forma de representación termina cayendo en la beatificación, transformando al personaje en una especie de figura inmaculada, alejada de cualquier contradicción. No se discute, por ejemplo, su participación en operaciones armadas, el impacto de esas acciones en la percepción pública, o los dilemas morales asociados a la vía insurgente. Tampoco se hace mención a las diferencias dentro del propio frente, ni a los múltiples informes de inteligencia que describían divisiones estratégicas y debates no resueltos en su interior.

La falta de una mirada crítica convierte al documental en un objeto emocional, pero limitado en su capacidad de interpelar a nuevas audiencias. Se habla mucho del hombre, pero poco del líder político. Se muestra su entorno íntimo, pero no se explica su formación ideológica, ni su vínculo con procesos revolucionarios en otros países, ni su relación con el partido comunista chileno en sus años de mayor enfrentamiento con la derecha. Esa omisión impide que la obra funcione como punto de partida para una discusión seria sobre los métodos, fines y consecuencias del FPMR como actor armado y político.

Consecuencias de un relato sobreprotector y su pérdida de relevancia

El problema de construir una narrativa sobreprotectora en torno a figuras como Raúl Pellegrin es que se pierde la oportunidad de dialogar con el presente. Al evitar el conflicto, el documental renuncia a una herramienta fundamental del cine político: la capacidad de incomodar, de tensionar, de abrir grietas en los discursos establecidos. El resultado es una obra que apela solo a los convencidos, que reafirma lo que ya se sabía o se creía, sin ofrecer nuevas claves de interpretación ni convocar a otras sensibilidades.

Este enfoque conlleva una pérdida de relevancia política y cultural. En un momento donde las nuevas generaciones se enfrentan a otras formas de desigualdad, a otros dispositivos de represión, a nuevos desafíos ideológicos, el relato cerrado sobre Pellegrin y el frente corre el riesgo de parecer ajeno, anacrónico. La historia del FPMR deja de ser un espacio de interrogación colectiva para convertirse en un ejercicio de veneración que, aunque válido desde el punto de vista afectivo, resulta limitado como herramienta pedagógica o política.

Además, en un país donde el proceso de memoria, verdad y justicia sigue abierto, y donde las tensiones entre el estado y la ciudadanía persisten, resulta problemático que una pieza documental decida no incomodar. El relato único genera una ilusión de consenso que no se sostiene frente a la realidad diversa del pasado chileno. El resultado es un producto estéticamente cuidado, pero políticamente insuficiente. La causa pierde fuerza cuando no se somete a la crítica; la memoria se diluye cuando no se renueva en el debate.

Vigencia y desafíos: ¿qué documental necesitamos sobre el FPMR?

Hoy más que nunca se necesita una nueva generación de narrativas documentales sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, capaces de hablarle al presente sin temor a explorar las complejidades del pasado. Un documental sobre el FPMR no debería limitarse a ser un homenaje ni una denuncia emocional: debe ser una herramienta que permita entender los matices, las contradicciones, los aciertos y los errores de una época marcada por la violencia estructural y por la urgencia de transformar la realidad desde abajo.

Necesitamos relatos que incluyan tanto la épica como el desencanto, tanto el heroísmo como la duda. Películas que cuestionen no sólo al estado represor, sino también a las propias organizaciones de izquierda, sus métodos, sus jerarquías, sus relaciones con las comunidades, su visión del futuro. Documentales que den lugar a voces diversas, que incorporen archivos, testimonios, debates académicos y populares, y que sean capaces de interpelar no solo a los combatientes, sino también a las generaciones que nacieron después del conflicto.

La vigencia de una obra audiovisual sobre el FPMR no depende solo de la intensidad emocional que genere, sino de su capacidad para producir reflexión crítica. En un país donde los discursos políticos se simplifican cada vez más, y donde los símbolos tienden a vaciarse de contenido, es urgente recuperar el valor de la complejidad. Un documental útil no es el que consuela, sino el que inquieta, el que obliga a pensar, a revisar posiciones, a abrir espacios para la igualdad, la verdad y la justicia.

Complejidades históricas, ideológicas y políticas omitidas

✔️ Diversidad ideológica dentro del FPMR: El Frente no fue un bloque homogéneo. Existieron tensiones entre frentistas alineados con el Partido Comunista y sectores más radicales con influencias guevaristas o autonomistas. Estas diferencias nunca se exploran en el documental.

✔️ Rol de las mujeres combatientes: Figuras como Cecilia Magni Camino y muchas otras participaron activamente en operaciones, logística y liderazgo. Su presencia no solo fue simbólica: transformaron las relaciones de género en el interior del movimiento. La obra apenas las menciona.

✔️ Crítica interna y rupturas: Varios ex miembros del FPMR se distanciaron con el tiempo, denunciando prácticas autoritarias o estrategias fallidas. Incluir estas perspectivas no implica traicionar la causa, sino enriquecer su comprensión.

✔️ Dilemas éticos del uso de la violencia: La acción armada fue una respuesta a un contexto de extrema represión, pero no está exenta de interrogantes. ¿Fue proporcional? ¿Fue eficaz? ¿Qué efectos tuvo sobre la población civil? El silencio al respecto empobrece el análisis.

✔️ Relación con otras luchas en América Latina: El Frente no actuó en un vacío. Tuvo vínculos con organizaciones de Nicaragua, Cuba y Argentina. Estas conexiones internacionales ayudan a situar el conflicto chileno en un marco más amplio de lucha continental.

La importancia de una mirada crítica y universal en el cine documental

El cine documental tiene el poder de reconstruir memorias, pero también la responsabilidad de no petrificarlas. Frente a la instrumentalización política del pasado, la única salida ética posible es el pensamiento crítico. No se trata de deslegitimar la lucha de los frentistas, sino de hacerla dialogar con las nuevas preguntas del presente. Un documental que solo busca confirmar creencias no transforma; uno que interroga, incomoda y confronta, sí puede hacerlo.

Una mirada universal en el cine no significa negar lo local, sino inscribirlo en un entramado mayor. En el caso del FPMR, eso implica comprender cómo las luchas por la justicia social, los derechos humanos y la democracia se cruzan con otras experiencias similares en el mundo. El documental como arte no puede ser solo espejo de una causa; debe ser también brújula, archivo, mapa y campo de batalla simbólica.

Por eso, urge recuperar el potencial crítico del cine como instrumento político y pedagógico. A través del uso de fuentes diversas, del contraste de versiones, del reconocimiento de errores y logros, se puede construir una narrativa compleja que sirva no solo para recordar, sino también para entender. El caso de Raúl Pellegrin, del FPMR, y de la historia reciente de Chile, merece mucho más que una elegía: merece una mirada valiente, lúcida y colectiva.