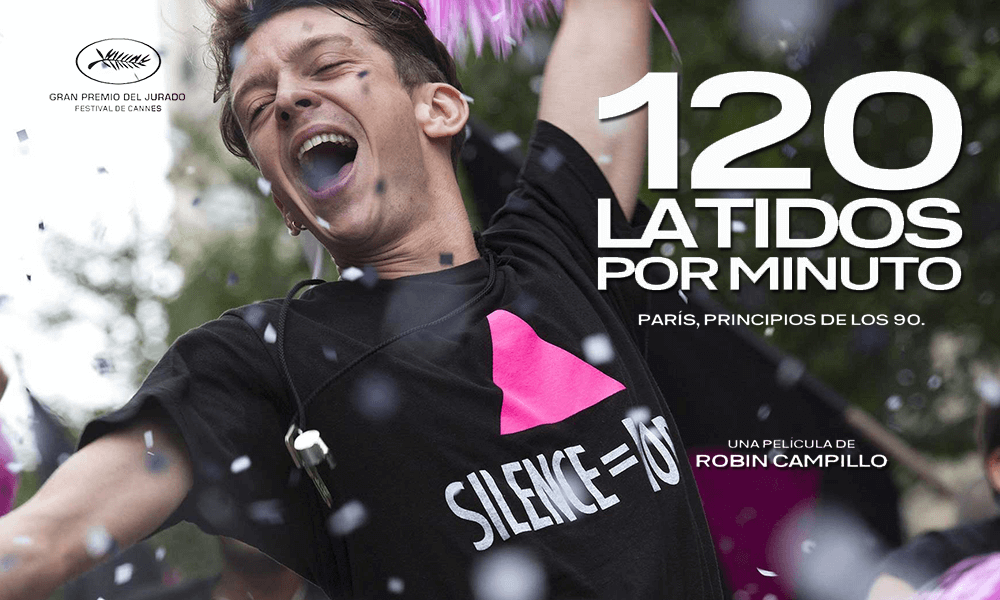

120 latidos por minuto es mucho más que una película: es una declaración política, un grito colectivo que atraviesa el tiempo y las pulsaciones del corazón. Dirigida por Robin Campillo y estrenada en 2017, esta obra obtuvo reconocimiento internacional, incluyendo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Ambientada en el París de los años 90, narra la vida de un grupo de activistas pertenecientes a Act Up-París, en plena lucha contra la indiferencia social, el silencio gubernamental y la falta de tratamientos eficaces para el VIH/SIDA.

La historia se centra en un grupo de jóvenes que, ante la inacción del gobierno, deciden organizarse con radicalidad y dignidad. Su lucha se expresa tanto en asambleas públicas como en acciones directas frente a empresas farmacéuticas, exigiendo acceso a medicamentos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En este contexto, la figura de Sean emerge como símbolo de entrega total: su enfermedad no lo detiene, sino que lo impulsa.

Este filme nos invita a reflexionar sobre el activismo, la memoria y la necesidad de visibilidad para quienes han sido históricamente marginados. A través de una narrativa íntima y colectiva, Campillo pone el foco sobre las personas, no como víctimas, sino como sujetos políticos con voz, cuerpo y razón. Cada escena vibra con la energía de quienes ven en la organización una forma de resistencia, una causa común, una lucha por los derechos que nadie debería cuestionar.

120 latidos por minuto y el contexto del activismo contra el VIH/SIDA

La acción de la película se sitúa en un momento crucial de la historia francesa y mundial: los primeros años de la década de 1990, cuando el virus VIH ya se había extendido de forma masiva, pero el sistema sanitario seguía reaccionando con lentitud, burocracia e indiferencia. En Francia, como en otros países europeos y en ciudades como Nueva York o San Francisco, los movimientos sociales comenzaron a articularse con más fuerza, con especial protagonismo de las organizaciones LGTBIQ+ y los colectivos de personas enfermas.

En este contexto, el surgimiento de Act Up-París significó una ruptura con las formas tradicionales de militancia. Frente al estigma y la desinformación, este grupo optó por la visibilidad radical: ocupar el espacio público, confrontar a los responsables políticos, denunciar en directo a las grandes farmacéuticas y compartir información precisa sobre la enfermedad y los tratamientos. El silencio oficial era, para muchos de ellos, una sentencia de muerte.

La película documenta no solo el dolor, sino también la rebeldía de toda una generación. Jóvenes gay, estudiantes, pacientes, científicos y gente común transformaron su experiencia de vida en acción política. En un mundo donde el sida era sinónimo de miedo, este grupo apostó por la palabra, el cuerpo y la colectividad como herramientas de transformación. En paralelo, las cookies, los primeros sitios web y los recursos digitales comenzaban a cambiar la forma de acceder a la información, aunque aún de manera limitada para la mayoría de los usuarios.

Act Up-París: historia, asambleas y lucha colectiva

Act Up-París fue fundado en 1989 como una respuesta directa a la pasividad estatal y a la exclusión mediática de los afectados por el VIH/SIDA. Inspirado en el modelo estadounidense de Nueva York, este capítulo francés se convirtió en uno de los más influyentes de Europa. Su identidad se forjó en la radicalidad, pero también en el diálogo interno y la apertura. Cada semana, decenas de miembros participaban en asambleas abiertas, donde se discutían propuestas, acciones, principios y estrategias.

El grupo funcionaba de manera horizontal, con decisiones tomadas por consenso o por votación colectiva. Las reuniones eran intensas: debates encendidos, emociones a flor de piel, contradicciones constantes. Pero esa tensión formaba parte de una forma viva de hacer política. Era un espacio donde la vida, la enfermedad y la acción coexistían en un mismo plano, donde nadie era espectador. La palabra era tan poderosa como un panfleto o una protesta frente a una sede gubernamental.

Entre sus acciones más conocidas se encuentran las irrupciones en conferencias de prensa de laboratorios médicos, el lanzamiento de falsas cenizas en eventos públicos, y la ocupación de oficinas para denunciar la falta de acceso a nuevos medicamentos. Todo ello registrado en videos que hoy circulan como archivo de memoria colectiva. Estas tácticas, aunque polémicas, generaban impacto y obligaban a los medios a hablar del virus, de los jóvenes enfermos, y de una comunidad que no estaba dispuesta a morir en silencio.

El nacimiento y expansión de Act Up en Francia

El capítulo francés de Act Up se fundó en París en 1989, como respuesta directa al vacío institucional frente al avance del virus VIH y la creciente cifra de personas que morían sin acceso a tratamientos adecuados. Inspirado en el movimiento surgido años antes en Nueva York, Act Up-París adoptó una postura de ruptura con las formas tradicionales de militancia. Frente al silencio del gobierno, la falta de cobertura en medios y el estigma generalizado hacia los enfermos, nació una forma nueva de organización que colocaba al activismo en el centro de la vida diaria.

Desde el comienzo, la asociación se nutrió de jóvenes activistas, en su mayoría del colectivo gay, pero también de enfermos, médicos, profesores, artistas y familiares de víctimas. La presencia de estudiantes universitarios, militantes de izquierda y miembros de organizaciones de base otorgó a este grupo una diversidad única, con múltiples perspectivas sobre cómo enfrentar lo que se vivía como una verdadera crisis social. El diagnóstico de sida ya no era solo una cuestión de salud: era una sentencia de muerte marcada por el abandono del Estado y la indiferencia del mundo médico.

La expansión de Act Up en Francia fue rápida, no solo en París. En poco tiempo se organizaron capítulos en otras ciudades y se establecieron redes de colaboración con grupos de otros países europeos. El uso de videos, fanzines, boletines y reuniones abiertas permitió una circulación fluida de ideas. También fue fundamental el uso incipiente de herramientas digitales, sitios de información y foros que funcionaban como sitio web colaborativo. La lucha encontró así una nueva dimensión: la digitalización incipiente del activismo, que permitía compartir datos, coordinar protestas y dar visibilidad a los afectados. No era solo una reacción ante la enfermedad, sino una propuesta de cambio cultural y político.

Estrategias, debates y acciones políticas del colectivo

Act Up-París se caracterizó por una serie de tácticas y decisiones políticas radicales, diseñadas para generar visibilidad y presionar tanto al gobierno como a las farmacéuticas. La idea central era que la provocación era necesaria cuando la vida de miles de enfermos estaba en juego. Lejos de buscar la comodidad del consenso social, sus miembros abrazaron una estrategia de confrontación pública, apelando a la urgencia y al derecho a existir con dignidad.

Entre las principales estrategias y acciones del colectivo se encuentran:

✔ Intervenciones en conferencias médicas, lanzando tinta falsa o sangre simbólica para denunciar la complicidad de expertos con las farmacéuticas.

✔ Ocupación de oficinas de la seguridad social, exigiendo el acceso a nuevos medicamentos y criticando los retrasos burocráticos en la distribución de tratamientos.

✔ Colocación de carteles con los rostros de políticos y CEOs, bajo la palabra “culpables”, en espacios públicos y universidades.

✔ Publicación de listas negras de empresas que se negaban a colaborar con la distribución de retrovirales, promoviendo así un boicot ciudadano.

✔ Uso de preservativos gigantes inflables y pulsaciones de luz en edificios públicos para visibilizar la falta de políticas preventivas en materia de salud.

✔ Creación de espacios de debate semanal donde se discutían las propuestas de acción con base en principios de horizontalidad, crítica y autoevaluación colectiva.

✔ Grabación de videos caseros que luego se distribuían en reuniones, VHS y archivos activistas, hoy digitalizados en plataformas y compartidos por usuarios en internet.

Los conflictos internos no eran ajenos a este modelo de militancia. Las asambleas eran, a la vez, un espacio de contención y un campo de disputa política. Allí se debatían los problemas de representatividad, el lugar de los jóvenes, la inclusión de voces extranjeras o de otras minorías, y las prioridades en la asignación de recursos del grupo. Las decisiones se tomaban muchas veces sin llegar a un acuerdo completo, lo cual generaba tensiones, pero también mantenía vivo el debate ideológico.

Todo ello formaba parte de una visión del activismo como forma total de existencia. Cada acción, por más pequeña que fuera, tenía una carga simbólica: resistir era una forma de amar, luchar una forma de vivir, protestar una manera de decir que nadie debía ser olvidado.

Narrativa dual: lo personal y lo colectivo en el filme

Una de las mayores virtudes de 120 latidos por minuto es su capacidad para entrelazar lo colectivo y lo íntimo en una misma estructura narrativa. La película no se limita a documentar el activismo de Act Up, sino que lo humaniza a través de historias individuales que dotan de cuerpo y rostro a la lucha. Cada manifestación pública, cada escena de asamblea, cada cartel pegado en una pared se contrapone con momentos de ternura, deseo, cansancio y fragilidad. En ese contraste emerge una nueva forma de representación.

El director elige conscientemente no dividir estos planos. Por el contrario, muestra cómo el activismo se filtra en la vida cotidiana: las relaciones se construyen en medio de la protesta, los vínculos afectivos se desarrollan en los hospitales, y el deseo no se suspende por la enfermedad. Esta coexistencia refleja una verdad muchas veces ignorada por el cine tradicional: que los miembros de estos colectivos no eran mártires ni héroes abstractos, sino personas reales, con contradicciones, con miedos, con cuerpos vivos y pulsantes.

La narrativa se apoya también en una estética marcada por el ritmo de los latidos, por el pulso del corazón en cada escena de debate o en cada plano de silencio. La música electrónica, especialmente el house, funciona como símbolo de resistencia y comunidad. En los clubes, entre luces estroboscópicas y sudor, estos jóvenes encontraban un espacio donde podían ser, sentir, escapar del peso de la sentencia de muerte que muchas veces implicaba el diagnóstico. Esa forma de bailar, de tocarse, de reconocerse, era también una manera de escribir la historia desde el presente.

El relato colectivo se construye también desde lo visual. Las acciones políticas son mostradas en bloque: decenas de cuerpos marchando, gritando, enfrentándose a la policía. Pero la cámara no pierde de vista los detalles: un gesto de duda, una mirada, una lágrima. Ese cruce de escalas permite al espectador entender que el movimiento no era una entidad abstracta, sino una comunidad compuesta por cientos de realidades particulares, unidas por una misma causa.

La historia de Sean Dalmazo: amor, enfermedad y militancia

El personaje de Sean Dalmazo encarna la fusión entre lo político y lo emocional. Su historia de amor con Nathan se despliega en paralelo a su deterioro físico, creando un contraste profundamente humano. Sean no es presentado como un símbolo, sino como un sujeto de deseo, de conflicto, de entrega. Su enfermedad no borra su personalidad ni su deseo: lo transforma, lo tensiona, lo vuelve aún más político. Amar en tiempos de sida era, como muestra la película, un acto profundamente subversivo.

La relación entre Sean y Nathan se construye desde la complicidad, pero también desde la diferencia. Mientras Nathan es más introspectivo, Sean es explosivo, directo, radical. En las asambleas, su voz se impone con energía, aunque no sin controversias. Sus propuestas dividen al grupo, pero también lo movilizan. En lo privado, su cuerpo se va apagando, y la cámara registra con detalle ese tránsito hacia la muerte, sin caer en sentimentalismos. Es un descenso físico, pero no político: hasta el último momento, Sean mantiene su conciencia crítica, su compromiso con la acción.

La escena de su hospitalización es una de las más conmovedoras del cine reciente. Allí, el amor no desaparece: se transforma en cuidado, en palabras, en caricias, en la presencia constante del otro. La película no escatima en mostrar la crudeza del deterioro, pero lo hace desde el respeto. No hay morbo, hay dignidad. Y en ese acompañamiento mutuo se plasma una ética de la resistencia: estar con el otro, incluso cuando ya no hay esperanza médica. Sean muere, sí, pero su memoria se imprime en cada plano, en cada decisión colectiva que le sobrevive.

Intimidad, sexualidad y responsabilidad en tiempos de crisis

En 120 latidos por minuto, el cuerpo no es sólo un vehículo narrativo, sino un campo de batalla. En tiempos de crisis sanitaria, hablar de sexo, mostrarlo, discutirlo abiertamente, se convierte en un acto político. En la película, la intimidad no está relegada al fondo de la historia: está al centro. Es ahí donde se cruzan el deseo, el miedo, la vulnerabilidad y la urgencia de seguir sintiendo, aun cuando el virus está presente como amenaza constante.

La relación entre Sean y Nathan ofrece una representación directa pero cuidada de la sexualidad entre hombres durante la epidemia de sida. Lejos de esconder el tema, los personajes lo enfrentan con una mezcla de deseo y responsabilidad. Conversan explícitamente sobre el uso del preservativo, los riesgos del contacto, las decisiones compartidas. No hay erotismo gratuito, sino una apuesta por mostrar que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la conexión física sigue siendo parte de la vida.

El acto sexual, filmado con respeto y con planos largos, se convierte en una forma de resistencia. No es sólo placer, es memoria, es reafirmación de la existencia, es política. Tocarse, besarse, desnudarse, son formas de decir: “estamos aquí, seguimos vivos, no nos rendimos”. En un mundo donde la enfermedad era usada como estigma para criminalizar a los jóvenes gay, cada escena íntima es también una denuncia.

La forma en que Campillo construye estas escenas evita el cliché. No hay música dramática ni moralismo. Hay piel, hay susurros, hay pulsaciones que hablan más que cualquier sentencia. La habitación donde ocurre el encuentro entre Sean y Nathan se transforma en un refugio, un espacio protegido de la hostilidad exterior. Allí no hay médicos, no hay farmacéuticas, no hay cifras ni juicios sociales. Hay sólo dos personas compartiendo un momento profundamente humano.

Esta representación adquiere una dimensión aún mayor si se la piensa en el contexto actual, donde muchas veces las plataformas digitales y los sitios web regulan y censuran lo que consideran “contenido sexual”. En este sentido, la visibilidad de cuerpos enfermos, deseantes, activos y no normativos es todavía hoy una deuda del cine y de la cultura dominante. La película no sólo aborda el tema, sino que lo resignifica con dignidad y con verdad.

Estética, ritmo y representación: desafíos y aciertos de la película

120 latidos por minuto no es sólo una historia poderosa, sino una propuesta estética que desafía las convenciones del cine social. La puesta en escena, el ritmo del montaje, el uso de la música house y el manejo del color construyen una experiencia inmersiva, donde lo emocional y lo político se entrelazan en cada plano. El espectador no sólo observa: vibra con los personajes, siente las pulsaciones de la lucha, respira al compás de las asambleas y de las escenas íntimas.

El director utiliza contrastes fuertes para construir su narrativa visual. A un lado, las reuniones de Act Up, filmadas con cámara en mano, con cortes rápidos, con diálogos intensos, con esa energía contagiosa que atraviesa los cuerpos y la pantalla. Al otro lado, los momentos de enfermedad, de cuidados, de hospitalización, rodados con luz tenue, con encuadres fijos, con silencios largos que obligan a mirar de frente la muerte y la fragilidad.

Uno de los elementos más potentes es el uso del house, que no funciona sólo como ambientación, sino como grito colectivo. Las escenas de clubbing, donde los activistas bailan entre luces estroboscópicas, no son una fuga de la realidad, sino un acto de afirmación. La pista de baile es el lugar donde los cuerpos, lejos de ser definidos por la enfermedad, se vuelven expresión de libertad. Allí no hay etiquetas, no hay juicios, no hay sentencias. Hay movimiento, hay sudor, hay vida.

La cámara de Campillo evita la espectacularización de la violencia y de la muerte. No hay golpes de efecto ni lágrimas fáciles. En cambio, propone una mirada desde dentro, subjetiva, emocional. Las decisiones de montaje —como la repetición de ciertas escenas desde diferentes puntos de vista— generan una sensación de reencuentro con la experiencia vivida. El cine se convierte aquí en una herramienta de memoria colectiva, en una forma de resistencia cultural que interpela al espectador desde su uso del tiempo y del lenguaje visual.

Sin embargo, esta misma propuesta también conlleva riesgos. Para algunos usuarios, la fragmentación narrativa puede resultar difícil de seguir, especialmente si se espera una cronología lineal. Pero es justamente allí donde radica uno de los mayores aciertos del filme: no nos da una historia cerrada, sino un mosaico de emociones, cuerpos, voces y datos. Nos invita a entrar en el caos de la época y, desde allí, a comprender la lógica de un movimiento que no buscaba orden, sino justicia.

Ambientación y saltos temporales

Recrear el París de los años 90 sin caer en el costumbrismo fue uno de los grandes logros técnicos de la película. Desde el vestuario hasta los espacios urbanos, pasando por los archivos en formato VHS, todo en 120 latidos por minuto respira una autenticidad profunda. No se trata de una reconstrucción museográfica, sino de una atmósfera viva, construida desde la memoria sensorial de quienes atravesaron esa década marcada por la epidemia y la respuesta social.

Los trajes de los activistas, los murales callejeros, las salas de reuniones con carteles improvisados, las oficinas oscuras de las farmacéuticas, los metros abarrotados, los hospitales públicos saturados: cada elemento ha sido cuidadosamente seleccionado para contar una parte de la historia. Incluso los detalles mínimos, como los teléfonos con cable o los carteles políticos en los muros, funcionan como anclajes temporales que ubican al espectador en un momento histórico específico.

Pero la fidelidad visual no es el único recurso. Campillo apuesta por una narrativa no lineal, con saltos temporales que rompen la progresión clásica y multiplican las perspectivas. Así, vemos una escena en la asamblea y luego un recuerdo íntimo, una muerte, un flashforward al duelo. Este juego de tiempos permite ver los efectos de las acciones políticas no sólo en el presente, sino también en la subjetividad futura de los personajes.

Esta estructura fragmentada no es un mero capricho estético. Responde a una lógica de representación profundamente política: la historia del sida no puede contarse desde una sola línea, porque se compone de miles de experiencias, de vidas truncadas, de luchas paralelas. La memoria no es lineal, y por eso el montaje tampoco lo es. En este sentido, el filme se alinea con otros proyectos cinematográficos y activistas que rechazan la idea de una historia oficial cerrada.

Entre lo testimonial y lo contemporáneo: límites narrativos

Una de las cuestiones más debatidas en torno a 120 latidos por minuto es su posición ambigua entre el testimonio histórico y la ficción contemporánea. ¿Hasta qué punto lo que vemos responde a hechos reales? ¿Dónde comienza el relato artístico y dónde termina el documento político? Estas preguntas no son menores, ya que el filme se apoya en recuerdos del propio director, quien fue parte activa del grupo Act Up-París, pero al mismo tiempo utiliza recursos ficcionales para construir una narrativa poderosa y emotiva.

Esta ambivalencia genera un espacio fértil para la reflexión. La elección de nombres ficticios como Sean y Nathan permite cierta libertad dramática, pero no impide que los hechos relatados —protestas, reuniones, conflictos internos, problemas con las farmacéuticas, muertes— tengan un fuerte anclaje en la realidad. Es una forma de proteger la identidad de los involucrados, pero también de construir personajes que funcionen como símbolos colectivos.

A lo largo de la película, aparecen referencias directas a la crítica social: desde los recortes en salud pública hasta el rol pasivo del gobierno francés. Las escenas donde los activistas confrontan a funcionarios o a empresas médicas no dejan lugar a dudas: hay una responsabilidad política concreta en la propagación del virus y en la muerte de miles de personas. Sin embargo, el tono no es de denuncia fría, sino de interpelación emocional. Lo que se muestra es la rabia, la impotencia, la energía desesperada por cambiar las cosas antes de que sea demasiado tarde.

Lo testimonial se mezcla con lo estético también en la forma visual. Muchas secuencias parecen salidas de un archivo real, cuando en realidad son reconstrucciones. Esta confusión intencionada crea una experiencia inmersiva, donde el espectador no siempre sabe si está viendo un hecho verdadero o una metáfora. En ese vaivén, el cine se convierte en algo más que narración: es acto de memoria, de justicia, de reconstrucción de lo que el tiempo o la desidia quisieron borrar.

El riesgo de esta estrategia es que algunos sectores puedan cuestionar la veracidad de lo mostrado o su fidelidad histórica. Pero ese debate es también parte del valor del filme. Nos obliga a preguntarnos cómo contamos lo que pasó, quién tiene derecho a hablar, qué hacemos con las historias de los otros. En una época donde la desinformación y la banalización son moneda corriente —incluso desde las propias cookies y algoritmos de los sitios web—, volver a las raíces del activismo narrativo es una forma de resistencia.

Crítica social y política: visibilidad, estigma y responsabilidad estatal

120 latidos por minuto no sólo es una película sobre la militancia, sino también una denuncia frontal contra una sociedad que eligió mirar hacia otro lado mientras miles de personas morían. A través de la experiencia de los miembros de Act Up, el filme exhibe con crudeza cómo el estigma hacia los enfermos de VIH/SIDA no fue simplemente un fenómeno cultural, sino una construcción sostenida por instituciones, medios de comunicación y políticas públicas deliberadamente excluyentes.

El retrato del gobierno francés no se basa en una figura concreta, sino que se muestra como un conjunto de mecanismos impersonales, burocráticos, ineficientes. La ausencia de respuestas rápidas, la demora en la aprobación de medicamentos, la falta de campañas preventivas y educativas, el recorte de presupuestos en salud pública, todo ello conforma una sentencia de muerte impuesta desde el Estado. Los afectados no sólo luchaban contra un virus, sino contra una estructura de poder que los consideraba prescindibles.

La película pone en primer plano la idea de que nadie debería ser olvidado ni reducido a cifras. Cada nombre, cada cuerpo enfermo, cada voz que grita en las asambleas es una afirmación de existencia frente a un sistema que les negó derechos fundamentales. En este sentido, la obra es profundamente política: no denuncia a un villano individual, sino a una lógica estatal y económica que priorizó intereses farmacéuticos, comodidad social y control sobre la vida y la dignidad de ciertos sectores.

La crítica también se extiende a los medios de comunicación y a la comunidad médica, que durante años reprodujeron discursos discriminatorios, desinformaron o callaron. La visibilidad que se exige en la calle y en las reuniones es, por tanto, una respuesta directa a la invisibilización sistémica. Hoy, cuando el flujo de información depende en gran medida de algoritmos, cookies y datos manipulables, la pregunta sobre quién controla la narrativa sigue siendo urgente.

El VIH/SIDA más allá de la comunidad LGTBI: estigmatizados y olvidados

Aunque 120 latidos por minuto se centra en la experiencia de jóvenes activistas gay, el filme abre la puerta a una reflexión más amplia sobre los múltiples rostros de la epidemia. El VIH/SIDA nunca afectó exclusivamente a la comunidad LGTBI, aunque fue esa la más visiblemente organizada. Sin embargo, hubo otros grupos que quedaron en los márgenes tanto de la atención pública como de la representación mediática: mujeres, migrantes, usuarios de drogas inyectables, trabajadores sexuales, personas en situación de pobreza.

El filme, a través de pequeños gestos y comentarios en las asambleas, reconoce esta ausencia. Se discute, por ejemplo, cómo incluir en las campañas a mujeres seropositivas, o qué rol deben jugar los grupos extranjera procedencia. También se plantea la necesidad de traducir los materiales informativos para llegar a comunidades que no dominan el francés. Estas menciones breves, aunque no ocupan el eje principal de la narrativa, evidencian una autocrítica interna: incluso dentro de un movimiento tan activo como Act Up, hubo sesgos, omisiones, prioridades que respondían a estructuras de clase, género y nacionalidad.

La exclusión de estos colectivos del debate público no fue casual. Fue funcional a un sistema que prefirió no hablar de quienes no votaban, no pagaban impuestos, no aparecían en portadas. La película nos recuerda que la lucha contra el estigma no puede centrarse sólo en la visibilidad de los cuerpos más aceptados, sino que debe ser una causa transversal. Es un recordatorio de que la comunidad afectada por el sida fue, y sigue siendo, múltiple, diversa y muchas veces olvidada.

La deuda de la salud pública y el rol de la educación

Una de las críticas más contundentes que presenta 120 latidos por minuto está dirigida al sistema de salud pública. A lo largo del filme, los activistas se enfrentan a la falta de recursos, a la lentitud del acceso a tratamientos y a la opacidad con que las farmacéuticas manejan los datos sobre nuevos medicamentos. Pero más allá de la dimensión técnica, el problema central es político: la salud como derecho fue reemplazada por la salud como privilegio.

El filme denuncia que mientras los usuarios con seguros privados podían recibir ciertos fármacos en clínicas específicas, el resto debía esperar en hospitales colapsados, sin garantía de respuesta. Los funcionarios del gobierno parecían más preocupados por no generar alarma que por evitar muertes. En muchas escenas, la cámara insiste en los rostros de quienes escuchan pasivamente las demandas, sin comprometerse, sin asumir responsabilidades. Esa ausencia de acción es tan violenta como cualquier enfermedad.

Otro de los elementos ausentes en la política sanitaria de la época fue la educación sexual y preventiva. La falta de campañas en escuelas, universidades y medios masivos generó un vacío que fue ocupado por el miedo, la ignorancia y el prejuicio. El filme muestra cómo los propios activistas deben convertirse en educadores improvisados, repartiendo panfletos, dando charlas, desarrollando materiales con información clara sobre el uso del preservativo, los riesgos de infección, los tratamientos disponibles.

Esta deuda educativa sigue vigente. Hoy, con el crecimiento de plataformas digitales y redes sociales, la información circula de manera más veloz, pero no necesariamente más precisa. Muchos adolescentes acceden a contenidos sesgados, estigmatizantes o falsos. El acceso a un sitio web no garantiza el acceso a la verdad. Por eso, el filme plantea una responsabilidad compartida: no sólo del Estado, sino de toda la sociedad. La lucha contra el VIH/SIDA es también una lucha por el derecho a saber, a cuidarse, a elegir.

Vigencia y urgencia: 120 latidos por minuto como recordatorio social

A pesar de haber sido estrenada en 2017, 120 latidos por minuto no ha perdido fuerza. Todo lo contrario: en 2025, la película se siente más urgente que nunca. En un mundo atravesado por la pandemia del COVID-19, por el aumento de discursos reaccionarios y por la mercantilización de la salud, el mensaje que transmite resuena con una intensidad renovada. La lucha contra el virus ya no es sólo parte del pasado: vuelve a ser parte del presente.

Uno de los aspectos más actuales es la cuestión de la desinformación. Hoy en día, los algoritmos, las cookies, la manipulación de datos en los motores de búsqueda y los sesgos de los sitios web de dudosa procedencia generan confusión y miedo. Muchos jóvenes no conocen la historia del sida, no saben lo que fue Act Up, no entienden por qué luchar por un fármaco podía significar literalmente salvar miles de vidas. En ese contexto, el filme cumple una función vital: recuperar la memoria.

Además, la película ofrece herramientas para pensar nuevas formas de resistencia. El activismo de los 90 no es una reliquia, sino un ejemplo. La solidaridad, la acción directa, la organización horizontal, el uso del cuerpo como herramienta política: todos estos elementos siguen vigentes. En un momento donde muchos movimientos sociales están fragmentados o cooptados, volver a mirar esas estrategias puede ayudar a imaginar respuestas más colectivas frente a las injusticias actuales.

También es importante destacar que los avances médicos, aunque significativos, no han llegado por igual a todas partes. El acceso a tratamientos como el PrEP sigue siendo desigual. Mientras en algunos países se distribuye gratuitamente, en otros sigue siendo inaccesible para la mayoría. La lógica del mercado sigue definiendo quién vive y quién no. Por eso, películas como esta no son sólo homenaje: son acción política.

120 latidos por minuto es una película sobre el pasado, pero también una advertencia sobre el futuro. Nos dice que la historia puede repetirse, que la pasividad mata, que la lucha por la vida es constante. Su vigencia no radica en su estética, sino en su mensaje: sin memoria, sin acción, sin organización, somos vulnerables frente al mismo sistema que ayer dejó morir y hoy puede volver a hacerlo.

El VIH hoy: avances médicos, desinformación y nuevos desafíos

En el año 2025, la lucha contra el VIH/SIDA ha cambiado profundamente en términos médicos, pero no tanto en términos sociales y políticos. Aunque la mortalidad ha descendido de manera significativa y el acceso a nuevos tratamientos como el PrEP (profilaxis preexposición) ha revolucionado la forma de prevenir el contagio, el escenario global sigue siendo desigual, lleno de brechas y nuevas amenazas. El virus sigue existiendo y, con él, los problemas estructurales que impiden su erradicación definitiva.

Entre los principales avances, problemas y desafíos actuales podemos señalar:

| ✅ Aspecto | ✅ Situación en 2025 |

|---|---|

| PrEP y tratamientos retrovirales | Alta eficacia, acceso público en países como Francia, Alemania, Canadá; limitado o nulo en regiones de África, Sudamérica y Asia Central. |

| Desinformación y fake news | Circulación masiva de contenidos en redes sociales y sitios web no verificados. Crecen los discursos negacionistas, especialmente entre jóvenes. |

| Educación sexual y prevención | Desigual según región. En países del norte global, presente en escuelas; en otros, aún tabú o ausente por presión política o religiosa. |

| Estigmatización social | Persiste hacia personas enfermas, especialmente dentro de colectivos migrantes, trabajadores sexuales y comunidad trans. |

| Acceso a salud pública | Relación directa entre clase social y calidad del tratamiento recibido. El mercado de medicamentos sigue priorizando beneficios privados. |

| Nuevas generaciones | Falta de memoria histórica. Muchos usuarios desconocen lo ocurrido en los 80 y 90. El legado de Act Up no forma parte de la educación común. |

Mientras la ciencia avanza, la sociedad tropieza. En muchos lugares, el diagnóstico sigue siendo motivo de discriminación. Los gobiernos no invierten lo suficiente en campañas de concientización, y las plataformas digitales amplifican mensajes peligrosos. El virus muta, pero también lo hace el contexto cultural que lo rodea. La película de Campillo sigue siendo una herramienta útil para conectar los datos médicos con la realidad cotidiana de quienes viven con VIH hoy.

Además, surgen nuevos riesgos: el uso de aplicaciones de citas, la precariedad económica que afecta la adherencia al tratamiento, la creciente vigilancia sobre el cuerpo enfermo y el acceso desigual a nuevas tecnologías. El mundo se ha digitalizado, pero la dignidad no puede depender de la velocidad de conexión ni de la política comercial de las farmacéuticas. El reto ya no es sólo médico: es también político, ético, comunicacional y colectivo.

Ética de la resistencia, amor y colectividad en la lucha contemporánea

Una de las enseñanzas más valiosas que deja 120 latidos por minuto es la idea de que el amor, el activismo y la solidaridad no son eslóganes: son prácticas reales, construidas en los márgenes, en medio del dolor y del cansancio. En 2025, cuando muchos movimientos sociales se ven fragmentados o atrapados por la lógica de la inmediatez, esa ética de la resistencia sigue siendo más necesaria que nunca.

El legado de Act Up no se reduce a sus acciones espectaculares. Está presente en cada gesto de cuidado, en cada campaña que prioriza a los más vulnerables, en cada protesta que exige tratamientos gratuitos y dignos. Las nuevas generaciones tienen el desafío de heredar esa fuerza, pero también de adaptarla a las condiciones actuales: un mundo hipermediatizado, con nuevas formas de censura, vigilancia y exclusión. El activismo ya no se hace solo en la calle, sino también en el código, en el algoritmo, en el acceso a la información.

La película nos recuerda que resistir también es amar, acompañar, cuidar, tocar, sostener. El cuerpo, tantas veces visto como objeto médico o como vector de enfermedad, aquí se convierte en territorio de lucha. La sexualidad, la intimidad, la presencia física frente al dolor del otro, son formas concretas de politizar la existencia. En un momento donde la soledad y el individualismo parecen ser norma, hablar de colectividad es casi revolucionario.

Además, existe una conexión profunda entre generaciones. Quienes hoy militan por el acceso a la salud, por una educación integral o contra el estigma, muchas veces lo hacen sin conocer la historia que los precede. Por eso, mantener viva la memoria de quienes lucharon antes no es nostalgia, sino responsabilidad. Como sitio web de resistencia, como archivo vivo, como testimonio cinematográfico, 120 latidos por minuto actúa como puente entre quienes ya no están y quienes aún deben seguir.

La lucha no ha terminado. Y mientras existan desigualdades, silencio o injusticia, el amor seguirá siendo una forma política de decir que la vida, toda vida, merece ser defendida.