El festival ANTOFADOCS se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para el cine de autor en el norte de Chile. Desde su fundación, ha ofrecido una plataforma para autores que buscan desafiar las convenciones del lenguaje audiovisual y proponer nuevas formas de ver y narrar. En un contexto donde la industria cinematográfica suele centralizarse en Santiago, este evento representa una apuesta por la descentralización cultural y el fortalecimiento del derecho a una mirada propia desde Antofagasta.

La selección de películas destaca por su riesgo formal, su diversidad temática y su capacidad para dialogar con producciones internacionales, sin dejar de lado las realidades locales. En su edición 2017, ANTOFADOCS reunió obras que transitan entre el documental, la ficción y el cine experimental, reafirmando el rol del festival como espacio de vanguardia. A través del trabajo de cineastas emergentes y consolidados, la muestra reafirma que el cine puede ser tanto una herramienta de expresión artística como una forma de análisis del mundo contemporáneo.

En línea con la tradición teórica de revistas como Cahiers du Cinéma y figuras como Orson Welles o Paul Thomas Anderson, ANTOFADOCS se presenta como un punto de encuentro entre pasado y presente, entre autores consagrados y nuevas voces. El público antofagastino ha respondido con creciente interés, convirtiendo el festival en un hito para los profesionales del sector audiovisual y un referente para quienes ven el cine como forma de arte.

El panorama del cine de autor en Antofagasta y el rol de ANTOFADOCS

La escena del cine de autor en Antofagasta enfrenta múltiples desafíos, pero también muestra señales de consolidación gracias a iniciativas como ANTOFADOCS. En un territorio donde históricamente han escaseado los recursos para producciones audiovisuales, el festival ha funcionado como catalizador de un movimiento que prioriza la visión personal del director por sobre las fórmulas del mercado.

Uno de los aportes más importantes del festival ha sido generar comunidad entre autores, guionistas, productores y críticos, facilitando espacios de encuentro y reflexión sobre el estado actual del cine independiente. En este sentido, el evento ha permitido que los cineastas locales encuentren una plataforma para mostrar sus obras, debatir sobre estilo, herramientas narrativas, y discutir sobre el uso de la cámara como extensión del pensamiento, tal como lo planteaba Astruc en su teoría del caméra stylo.

ANTOFADOCS también ha contribuido a formar públicos capaces de apreciar propuestas formales exigentes y temáticas complejas. Gracias a su programación cuidadosamente curada, el público ha podido familiarizarse con conceptos estéticos poco habituales en el circuito comercial, reconociendo el cine como una experiencia sensorial, política y artística. Este trabajo educativo va de la mano con un contexto donde la formación audiovisual es aún limitada, pero donde cada vez más jóvenes exploran el cine como lenguaje propio.

En conexión con referentes como Wes Anderson, Howard Hawks y otros autores con estilo definido, el festival ha incentivado a los nuevos realizadores a pensar en el cine no solo como entretenimiento, sino como construcción de sentido. De esta manera, ANTOFADOCS ha logrado posicionarse frente a otras plataformas como un espacio de legitimación, análisis y difusión de un cine que busca redefinir sus roles y su relación con el mundo.

Limitaciones y oportunidades para el cine independiente en Antofagasta

A pesar de los avances, el cine independiente en Antofagasta enfrenta limitaciones estructurales que dificultan su desarrollo pleno. Entre las principales barreras se encuentran la falta de financiamiento estable, la escasez de salas especializadas y la ausencia de políticas públicas sólidas que respalden de forma continua a los profesionales del audiovisual. En este escenario, el trabajo de directores y productores suele depender de iniciativas personales y de redes informales.

Uno de los problemas más notorios es la limitada infraestructura técnica: hay pocas herramientas disponibles para producciones complejas, y los espacios de proyección son escasos. Esto reduce las posibilidades de experimentar con nuevos formatos, como el collage visual, la baja resolución o lenguajes sensoriales, que requieren condiciones mínimas de exhibición. Además, los cineastas deben enfrentar dificultades para acceder a canales de distribución que permitan llegar más allá de sus propias comunidades.

No obstante, estas limitaciones también han impulsado formas creativas de resistencia y producción. La carencia de medios tradicionales ha llevado a explorar modelos alternativos como las series de televisión comunitarias, las muestras itinerantes y el uso estratégico de las redes sociales para compartir películas y artículos sobre cine. Esta flexibilidad ha permitido desarrollar un estilo propio, en muchos casos marcado por una estética de lo precario, lo íntimo y lo experimental.

Por otro lado, festivales como ANTOFADOCS abren nuevas oportunidades al establecer vínculos con instituciones internacionales, revistas especializadas y circuitos de críticos que valoran las producciones provenientes de contextos periféricos. A través de la visibilidad que otorgan estos espacios, los autores locales pueden proyectar su trabajo hacia otras regiones y afirmar su identidad cultural. El cine independiente en Antofagasta, aunque aún en formación, avanza como un campo fértil para explorar nuevas formas de narrar, resistir y crear.

Falta de espacios y salas especializadas

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del cine de autor en Antofagasta es la carencia de infraestructura cultural adecuada. La ciudad, a pesar de su importancia estratégica y crecimiento económico, cuenta con muy pocos espacios dedicados exclusivamente a la proyección de películas independientes o de autor. Las salas de cine comerciales dominan la oferta, centradas en blockbusters y productos de gran presupuesto, dejando fuera aquellas obras que trabajan con una estética más reflexiva o experimental.

Esta situación no solo limita el acceso del público a una programación diversa, sino que también restringe el trabajo de los autores y cineastas locales que buscan exhibir sus producciones. En muchos casos, las películas deben ser proyectadas en condiciones improvisadas, sin los estándares mínimos de imagen o sonido, lo que perjudica la experiencia cinematográfica y la valoración del contenido.

A esto se suma la falta de financiamiento público sostenido, que impide el desarrollo de centros culturales equipados con tecnología audiovisual. Además, la ausencia de espacios educativos especializados en cine en la región limita la formación de nuevos profesionales, forzando a los interesados a migrar a otras ciudades o aprender de forma autodidacta. El resultado es una precariedad estructural que no solo afecta la circulación de obras, sino también la consolidación de un lenguaje audiovisual propio en la zona.

Iniciativas locales y audiencias en formación

A pesar de las limitaciones mencionadas, existen diversas iniciativas locales que buscan dinamizar el panorama cinematográfico en Antofagasta y formar audiencias críticas y activas. Estas propuestas, aunque en su mayoría autogestionadas, han sido fundamentales para mantener vivo el interés por el cine como arte y herramienta de análisis social.

✔️ Cineclubes comunitarios: espacios organizados por colectivos independientes que proyectan películas de autor y organizan conversatorios posteriores con el público.

✔️ Talleres de formación audiovisual: cursos dirigidos a jóvenes y escolares, donde se enseñan herramientas básicas de dirección, guion y edición, muchas veces con énfasis en el uso creativo de la cámara y el desarrollo de una visión personal.

✔️ Ciclos temáticos en centros culturales: programación de cine en torno a ejes como derechos humanos, memoria histórica o medio ambiente, con la participación de cineastas invitados y críticos locales.

✔️ Colaboraciones con universidades: alianzas entre festivales como ANTOFADOCS y espacios académicos que permiten llevar el cine independiente a nuevos públicos estudiantiles.

Gracias a estas acciones, se está gestando una nueva generación de espectadores y realizadores que se interesan por el estilo, la teoría del cine, y su potencial expresivo más allá del entretenimiento. La formación de públicos es un proceso lento, pero clave para asegurar la sostenibilidad del cine de autor en el norte de Chile.

La programación de ANTOFADOCS 2017: riesgo, diversidad y nuevas voces

La edición 2017 de ANTOFADOCS destacó por presentar una programación arriesgada y coherente con su línea curatorial, enfocada en el cine de autor, la exploración formal y el compromiso social. La selección no solo abarcó una diversidad geográfica, incluyendo películas de Latinoamérica, Europa y Asia, sino que también dio espacio a propuestas que rompían con las convenciones narrativas y estéticas tradicionales.

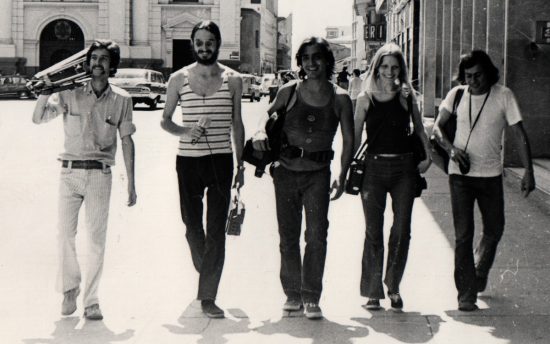

Uno de los sellos distintivos del festival fue su apuesta por nuevas voces del cine contemporáneo, especialmente jóvenes directores y directoras que trabajan con presupuestos mínimos, pero con una fuerte visión autoral. A través de sus producciones, muchas veces autofinanciadas o con el apoyo de fondos internacionales, se plantearon temas como la identidad, la memoria, la precariedad laboral o los conflictos territoriales.

La inclusión de obras híbridas, que cruzaban documental, ficción y ensayo, evidenció un interés por redefinir las fronteras del lenguaje audiovisual. Esta programación se alineó con conceptos planteados por revistas como Cahiers du Cinéma y con la teoría del cine como escritura personal, en la línea de Alexandre Astruc y su término caméra stylo. Así, el festival no solo mostró películas, sino que generó reflexión en torno al rol del cineasta como autor consciente de su herramienta expresiva.

Además, el festival sirvió como puente entre generaciones, reuniendo trabajos de autores consagrados como Orson Welles en retrospectivas, junto a películas recientes que hablaban el lenguaje de la disrupción estética. Esta combinación ofreció al público una experiencia cinematográfica intensa y formativa, fortaleciendo a Antofagasta como un punto clave en la red de cine independiente de América Latina.

Secciones, énfasis geográfico y la apuesta por el cine radical

La programación de ANTOFADOCS 2017 estuvo estructurada en torno a varias secciones que permitieron articular un panorama amplio y profundamente comprometido con el cine como lenguaje político y estético. El énfasis geográfico del festival se centró principalmente en América Latina, una región cuya tradición cinematográfica ha estado marcada por la resistencia, el análisis crítico y la experimentación formal.

✔️ Competencia Internacional: reunió películas de distintos países latinoamericanos, así como algunas propuestas de Europa y Asia, seleccionadas por su originalidad, compromiso social y búsqueda de nuevos lenguajes visuales.

✔️ Competencia Nacional: enfocada en cineastas chilenos emergentes que abordan temáticas como la marginalidad, el humor negro, el desarraigo y la memoria. Varias producciones fueron óperas primas o trabajos de autores jóvenes.

✔️ Competencia de Cortometrajes: espacio fundamental para explorar formas breves pero intensas de narración audiovisual. Muchos de los cortos se destacaron por su uso expresivo de la cámara, el ritmo y el sonido.

✔️ Muestras paralelas y retrospectivas: incluyeron homenajes a directores clásicos y talleres teóricos, con una fuerte inspiración en la crítica cinematográfica de Cahiers du Cinéma y figuras como Howard Hawks y Paul Thomas Anderson.

El festival apostó claramente por el cine radical, no solo por sus temáticas, sino también por su forma. Estas secciones reflejaron una voluntad de romper con estructuras narrativas convencionales, optando por obras que exploran lo sensorial, el silencio, el paisaje y la duración como herramientas expresivas. Se trató de una verdadera escritura audiovisual, una caméra stylo contemporánea.

Competencia internacional: cine latinoamericano, experimental y social

La competencia internacional de ANTOFADOCS 2017 fue uno de los puntos más fuertes del evento, al ofrecer una muestra del cine latinoamericano más innovador y comprometido. Las películas seleccionadas compartían una mirada crítica sobre sus realidades locales, pero también una vocación de dialogar con el mundo a través de un lenguaje cinematográfico propio. Aquí el cine no es solo entretenimiento, sino una forma de pensamiento, de cuestionamiento y de intervención estética y política.

Entre las obras destacadas se encontraban filmes como La libertad del diablo (México), que confronta al espectador con la violencia estructural en el país, a través de entrevistas filmadas con un uso expresivo de máscaras y encuadres fijos. Otro ejemplo es Baronesa (Brasil), que retrata la vida cotidiana de dos mujeres en las favelas con una cámara casi invisible, dejando que el tiempo y la palabra construyan la imagen. Ambos casos muestran cómo los directores utilizan el dispositivo fílmico como herramienta de análisis social.

La línea curatorial del festival buscó romper las fronteras entre documental y ficción, seleccionando obras que transitan por zonas híbridas, desdibujando roles tradicionales entre guionista, director y cámara. Estas producciones evidencian la idea de cine como escritura personal, en consonancia con el concepto de autor que defendían los críticos franceses de mediados del siglo XX.

También se incluyeron películas con fuerte componente experimental, donde el ritmo, la textura de la imagen y el uso no lineal del sonido generan experiencias sensoriales únicas. Así, la competencia internacional se convirtió en una plataforma para reconocer y visibilizar un cine que nace muchas veces en los márgenes —tanto económicos como simbólicos— pero que redefine el sentido mismo de la creación audiovisual.

Análisis de películas destacadas del festival

La edición 2017 de ANTOFADOCS presentó una selección de películas que, más allá de su procedencia o género, compartían una preocupación común: la construcción de sentido a través de la forma cinematográfica. En este contexto, algunas obras destacaron especialmente por su capacidad de articular una visión crítica del presente mediante recursos narrativos y estéticos profundamente autorales.

En primer lugar, películas como El vigilante y Did You Wonder Who Fired the Gun? ofrecieron una reflexión sobre la violencia estructural desde dos geografías diferentes —México y Estados Unidos— pero con un lenguaje común: el uso del thriller como forma de denuncia. Ambas obras lograron articular una tensión narrativa que confronta al espectador con las fracturas sociales que las originan.

Por otro lado, el cine nacional tuvo un espacio relevante en el festival, y Il siciliano se convirtió en un claro ejemplo de cómo la tragicomedia puede ser una vía efectiva para criticar la hipocresía social y los juegos de poder. Su estética deliberadamente artificiosa, cercana a los universos de Wes Anderson, pone en juego el contraste entre apariencia y verdad, entre lo visible y lo que se oculta detrás de los discursos.

Estas películas, junto a otras menos conocidas pero igual de potentes, demuestran que el cine de autor no es solo un estilo, sino una forma de enfrentarse al mundo. El uso de herramientas mínimas, presupuestos reducidos y estructuras narrativas no convencionales no son limitaciones, sino decisiones que permiten explorar nuevas formas de ver y de narrar.

La crítica especializada, tanto nacional como extranjera, valoró la programación por su coherencia curatorial y por el riesgo asumido en cada sección. En las reseñas publicadas en revistas, blogs y medios de cine, se destacó el compromiso del festival con los cineastas emergentes, la originalidad de las propuestas y la apertura a nuevas estéticas. ANTOFADOCS no solo mostró películas: propuso una visión del cine como campo de libertad, experimentación y pensamiento.

El vigilante y Did You Wonder Who Fired the Gun?: thriller y memoria histórica

Estas dos películas, proyectadas en la competencia internacional de ANTOFADOCS 2017, ofrecieron un diálogo inesperado en torno a la violencia, el racismo y la responsabilidad histórica. Aunque situadas en contextos diferentes —la Ciudad de México en el caso de El vigilante y el sur de Estados Unidos en Did You Wonder Who Fired the Gun?— ambas obras utilizan el thriller no como mero género, sino como dispositivo narrativo para indagar en la memoria colectiva.

El vigilante, dirigida por Diego Ros, narra en tiempo real la noche de un guardia de seguridad que presencia lo que podría ser un crimen, pero no logra interpretar del todo los hechos. La ambigüedad, el fuera de campo y la cámara casi estática generan una atmósfera opresiva donde la violencia parece latente en cada rincón. La película se sostiene en la tensión entre lo que se ve y lo que no se puede nombrar, una idea que remite directamente a las teorías del cine como lenguaje.

En paralelo, Did You Wonder Who Fired the Gun? de Travis Wilkerson parte de una confesión personal: su bisabuelo mató a un hombre negro en Alabama y nunca fue juzgado. A partir de allí, la película explora, entre archivo, voz en off y performance documental, las capas de racismo estructural en Estados Unidos. Aquí, el autor asume múltiples roles —narrador, investigador, cineasta— y convierte su película en un ensayo radical sobre el privilegio, la herencia y el silencio.

Ambas propuestas demuestran que el cine de autor contemporáneo puede conjugar forma y contenido para revisar críticamente la historia desde una mirada personal y política. Con un lenguaje propio y una apuesta por la incomodidad, estas obras revelan cómo la cámara se convierte en herramienta para enfrentar lo no dicho.

Competencia nacional: Il siciliano y la tragicomedia de las apariencias

Dentro de la competencia nacional del festival, una de las películas más comentadas fue Il siciliano, una obra que mezcla humor negro, teatralidad y crítica social para construir un retrato corrosivo de la elite chilena. El filme, dirigido por Adrián Silvestre, combina elementos de tragicomedia con un estilo visual muy marcado, donde la simetría, el uso del color y la disposición escénica remiten a autores como Wes Anderson, pero con una intención claramente satírica.

La historia gira en torno a una familia que organiza una cena para un supuesto invitado italiano, revelando en el proceso sus propias miserias, contradicciones y vacíos. El guion, afilado y lleno de dobles sentidos, juega con los estereotipos y expone la distancia entre las apariencias y las verdaderas motivaciones de los personajes. A través de la exageración y el absurdo, la película desmantela discursos de clase, género y pertenencia.

El tratamiento visual, por su parte, propone un mundo artificial, casi de caricatura, donde cada encuadre está cuidadosamente construido. Esta estilización no es un capricho, sino una manera de reforzar el mensaje: lo estético está al servicio del concepto. La baja resolución de algunos planos, el uso de música barroca y los silencios prolongados sirven para crear una sensación de incomodidad que acompaña al espectador durante toda la proyección.

Il siciliano es una muestra clara de cómo el cine nacional contemporáneo puede utilizar recursos mínimos —en términos de producción y duración— para generar obras con una fuerte carga simbólica y política. Su presencia en ANTOFADOCS confirma la apertura del festival a lenguajes alternativos y a un cine que no teme enfrentarse a las estructuras de poder desde la ironía y la estilización.

Vanguardia y cortometrajes: musicalidad, contemplación y exploración formal

Dentro de la programación de ANTOFADOCS 2017, los cortometrajes ocuparon un lugar de relevancia, no como sección menor, sino como territorio fértil para la experimentación formal, la ruptura narrativa y la creación de nuevos sentidos. Estas obras breves, muchas veces realizadas con recursos mínimos, demostraron un dominio notable del ritmo cinematográfico, el trabajo con la imagen como materia visual, y un enfoque profundamente sensorial que desbordó los límites de género y estilo.

La selección incluyó una amplia gama de propuestas que exploraban lo contemplativo como eje expresivo, dando espacio a películas en las que el tiempo parecía estirarse, la acción era mínima y el montaje apostaba por lo poético. Esta musicalidad del cine —no entendida en términos de banda sonora, sino como relación entre imagen, ritmo y silencio— permitió experimentar un lenguaje que se acerca a lo pictórico o lo sonoro antes que a lo narrativo convencional.

Los cortos funcionaron como caméra stylo en estado puro: herramientas de exploración subjetiva, donde el autor, más que relatar, compone. La cámara se transforma en un instrumento de escritura visual, algo que recordaría a los textos de Alexandre Astruc o los ejercicios estilísticos de Paul Thomas Anderson, trasladados a un formato breve, íntimo y a menudo radical. Este tipo de obras pone en evidencia cómo el cine puede ser, incluso en sus duraciones más limitadas, una vía para pensar, sentir y crear con libertad absoluta.

Además, estas producciones plantean un desafío al público, acostumbrado a estructuras tradicionales. En ANTOFADOCS, el cortometraje fue una declaración de principios: el cine de autor no necesita largos discursos ni presupuestos elevados para establecer una relación profunda con su espectador, solo una visión clara, una idea formal precisa y el coraje de explorar más allá de lo esperado.

Líneas temáticas en cortos: ritmo, paisaje y tiempo

Una de las constantes en la selección de cortometrajes de ANTOFADOCS fue la atención especial al ritmo interno de las imágenes, su conexión con el entorno y su capacidad para construir atmósferas desde la contemplación. Muchas de las obras presentadas trabajaban con el paisaje como sujeto activo, no como simple fondo, explorando su carga simbólica, su textura visual y su vínculo con la experiencia humana.

Estas películas, en lugar de avanzar hacia una resolución narrativa, proponían una pausa, una espera o una observación extendida, como si el tiempo mismo fuera el protagonista. El tratamiento de la duración —ya sea en planos secuencia, movimientos lentos o repeticiones mínimas— invitaba a habitar las imágenes más que a interpretarlas. Esta forma de trabajo dialoga directamente con una tradición de cine sensorial y lento, influida por cineastas como Orson Welles en sus juegos de profundidad, pero llevada aquí al extremo de lo minimalista.

En muchos casos, los cortos apostaban por una economía extrema de elementos: sin diálogos, sin actores reconocibles, sin guion lineal. Pero esa carencia aparente se convertía en potencia expresiva. El público era llamado a activar su percepción, a completar lo que la imagen apenas sugería. Así, el cine se volvía espacio de experiencia más que de historia, una forma de estar frente al mundo con otra sensibilidad.

Obras experimentales y ruptura de fronteras entre géneros

En la sección de cortometrajes también se destacó un grupo de películas que rompían deliberadamente las categorías tradicionales de género, proponiendo una fusión entre documental, ficción, videoarte y ensayo. Esta hibridez no era solo formal, sino conceptual: las películas interrogaban sus propios mecanismos, cuestionaban la veracidad de la imagen y desdibujaban los roles de director, guionista y productor.

Algunas obras partían de materiales de archivo, mezclándolos con performance en vivo, como si el cine fuera también una instalación o una pieza de arte expandido. Otras jugaban con la figura del narrador, desplazando la autoridad del relato hacia personajes invisibles o voces múltiples. En todos los casos, el uso de la cámara como herramienta de observación crítica era central, alineándose con los postulados de la caméra stylo y con una tradición de cine experimental que desafía lo establecido.

Estas películas también dialogaban con otras artes, como la literatura, la música contemporánea o el collage visual. En su propuesta, el cine ya no era un contenedor de historias, sino un lenguaje en sí mismo, abierto a lo fragmentario, lo abstracto y lo poético. La forma era el contenido: el estilo no decoraba la idea, sino que era la idea.

Este tipo de producción, aún minoritaria, es vital para el ecosistema audiovisual. No solo porque amplía los límites del medio, sino porque plantea nuevas preguntas sobre la imagen, su función, su poder y su lugar en el mundo contemporáneo. En el contexto de un festival como ANTOFADOCS, estas obras encontraron el espacio ideal para ser mostradas, discutidas y apreciadas.

Nuevos lenguajes y cine sensorial: tejidos, identidad y libertad

Uno de los momentos más destacados de ANTOFADOCS 2017 fue la presencia de películas que exploraban lo sensorial y lo corporal como dimensión estética, política y narrativa. En estas obras, la imagen no se construía para representar, sino para evocar texturas, memorias y vínculos con la identidad, muchas veces desde una perspectiva femenina o indígena. El lenguaje cinematográfico se abría a nuevas formas de percepción y relato, rompiendo con los códigos dominantes del cine tradicional.

Un ejemplo notable fue el trabajo de Laura Huertas Millán, quien presentó una obra en la que el tejido —literal y simbólicamente— funcionaba como hilo conductor de la narración. El gesto de tejer no solo construía imagen, sino que activaba una memoria colectiva ligada al trabajo, al cuerpo y a la resistencia cultural. En su propuesta, la cámara se acercaba con delicadeza a las manos, a los materiales, a los gestos repetidos, haciendo visible lo que muchas veces ha sido invisibilizado por la historia oficial del cine.

Este tipo de cine plantea un desplazamiento del enfoque: no se trata ya de contar una historia, sino de crear un espacio para que las sensaciones, las relaciones y los saberes corporales emerjan en pantalla. Así, el tiempo del relato se diluye, dando paso a un ritmo interno, casi orgánico, donde los detalles adquieren un peso específico. La cámara se convierte en una extensión del tacto, de la respiración, de la experiencia íntima.

Además, muchas de estas películas fueron posibles gracias al apoyo de productores y fondos internacionales que valoran las voces disidentes y los enfoques autorales comprometidos con las luchas territoriales, de género y culturales. El festival dio lugar a estos proyectos, reconociendo que el cine también puede ser una forma de lucha, una manera de ocupar espacio simbólico y de afirmar otras maneras de mirar.

El cine sensorial presentado en ANTOFADOCS no es un capricho estético, sino una propuesta ética y política: mirar desde el cuerpo, desde el afecto, desde la fragilidad, frente a un mundo saturado de estímulos, violencia y simplificación. Estos nuevos lenguajes permiten pensar el cine como un territorio de libertad, donde el autor se encuentra con su propio lenguaje, y el público con nuevas formas de sentir.

La libertad de Laura Huertas Millán y el universo del tejido

En el marco de ANTOFADOCS 2017, la obra de Laura Huertas Millán se destacó por su capacidad de articular una estética profundamente sensorial con una reflexión política sobre la memoria, el trabajo y la resistencia. Su filmografía se enmarca dentro de una línea autoral que utiliza el cine no solo como un medio de representación, sino como una herramienta para tejer significados entre historia, cuerpo e imagen. En una de sus piezas más aclamadas, la artista trabaja la figura del tejido —literal y metafóricamente— como núcleo estructural de su lenguaje visual.

El acto de tejer, filmado en primerísimos planos con una cámara que casi acaricia la superficie de los hilos, se convierte en una metáfora viva de la transmisión de conocimientos ancestrales, de la repetición como forma de resistencia y de la memoria que persiste en lo material. Esta propuesta visual no responde a un guion clásico ni a una estructura narrativa cerrada. Por el contrario, el tiempo fluye como en un bordado, permitiendo que los gestos, las texturas y los sonidos compongan un relato que no necesita de palabras para transmitir su densidad política y poética.

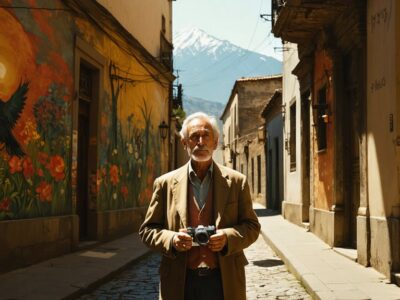

En este universo estético, Huertas Millán asume plenamente su rol de autora: su estilo, su elección de herramientas mínimas y su uso expresivo de la cámara la acercan a la tradición del caméra stylo. Como directora y guionista, articula un discurso que reivindica el lugar de las mujeres en los oficios invisibles y en las formas de saber que han sido históricamente relegadas por el canon. Su obra se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo, el cine documental y la antropología crítica, configurando un lenguaje propio que interpela tanto al espectador como al mundo académico y artístico.

La mirada femenina indígena y el apoyo internacional

Uno de los elementos más significativos en la programación de ANTOFADOCS fue la presencia de miradas femeninas indígenas, que aportaron nuevas perspectivas sobre territorio, identidad y autodeterminación. Estas películas, realizadas desde y para comunidades específicas, ofrecieron una representación que escapa de los estereotipos folklóricos o victimistas, presentando en cambio una visión potente, compleja y autorrepresentada.

Las directoras involucradas no solo actuaban como autoras, sino también como productoras, investigadoras y tejedoras de un lenguaje propio, que se nutre de la oralidad, del paisaje y de los vínculos familiares y comunitarios. En sus obras, el relato no se impone desde fuera, sino que emerge desde adentro, con respeto por los tiempos propios de la comunidad y con una cámara que observa sin invadir. Esta ética del rodaje, profundamente ligada a la memoria colectiva, transforma la forma y el fondo del cine que producen.

El apoyo de fondos internacionales y redes de colaboración transnacional ha sido clave para la realización de muchas de estas películas. Instituciones europeas, latinoamericanas y plataformas de coproducción han apostado por este tipo de cine como vía para amplificar voces históricamente silenciadas. No se trata solo de financiar producciones, sino de generar condiciones de trabajo que respeten la autonomía estética y política de las cineastas.

Este cine, aunque aún periférico en los circuitos comerciales, encuentra en festivales como ANTOFADOCS un espacio legítimo de exhibición y reconocimiento. La inclusión de estas propuestas no responde a una lógica de cuota o inclusión simbólica, sino a una apuesta real por repensar el concepto de autor en el siglo XXI. Frente al modelo clásico del director individual y masculino, surge aquí una red de colaboraciones que diluye jerarquías y pone en el centro la experiencia vivida como forma de conocimiento.

Estéticas alternativas: VHS, collage y generaciones en tránsito

La edición 2017 de ANTOFADOCS también puso en circulación una serie de películas que apostaban por estéticas consideradas “menores” o marginales, como el uso de cintas en formato VHS, el collage digital, la animación intervenida o el found footage de baja calidad. Estas propuestas no solo retomaban herramientas técnicas obsoletas, sino que lo hacían desde una reflexión crítica sobre la imagen, su circulación y su inscripción en la memoria colectiva.

El uso deliberado de una estética de baja resolución y ruido visual no fue una elección forzada por la falta de medios, sino un gesto estético-político que cuestiona la obsesión por la perfección digital. En lugar de buscar la nitidez y la espectacularidad, estas obras preferían lo sucio, lo roto, lo inestable: una imagen que, al vibrar, revelaba las tensiones de la historia, los afectos no resueltos, las memorias rotas. Este cine encuentra afinidad con teorías que entienden la imagen no como reflejo, sino como superficie de inscripción emocional, como lo haría una cinta desgastada o una fotografía rasgada.

Muchos de los trabajos presentados dialogaban con el concepto de postmemoria, es decir, aquella memoria heredada que atraviesa generaciones. En ese sentido, las películas exploraban cómo el archivo doméstico, las imágenes familiares, los objetos audiovisuales perdidos o deteriorados pueden convertirse en material de exploración autoral. La imagen, entonces, ya no se organiza en una lógica narrativa, sino en una lógica emocional, en un montaje de afectos y fragmentos. Esta forma de hacer cine se acerca más al ensayo visual, donde la voz en off, el ruido, los cortes abruptos y la repetición no son errores, sino herramientas expresivas.

La incorporación de estos recursos fue leída por la crítica como un gesto de resistencia frente al lenguaje hegemónico del audiovisual global. A través de estos materiales, los cineastas proponían una poética del archivo roto, una forma de mirar el pasado sin reconstruirlo del todo, aceptando sus fisuras, sus ausencias, su violencia latente. En el contexto chileno, donde la dictadura y sus secuelas han dejado profundas marcas en la cultura visual, esta elección cobra una fuerza aún mayor.

Además, estas estéticas fueron utilizadas por autores jóvenes que buscaban conectar con generaciones anteriores, retomando grabaciones familiares o mezclando testimonios con imágenes apócrifas, creando un puente entre lo íntimo y lo colectivo. En este sentido, el collage no solo operaba a nivel visual, sino también generacional: una forma de hablar con los muertos, de interpelar a los vivos, de reinscribir la historia en el cuerpo de la imagen.

Aliens y 1996 Lucía y los cadáveres en la piscina: nostalgia y desorden

Dos de los cortometrajes más comentados de esta sección fueron Aliens y 1996 Lucía y los cadáveres en la piscina, piezas que abordaban desde perspectivas distintas una misma preocupación: la relación entre imagen, memoria y desorden emocional. Ambas películas se apropiaban de archivos personales o colectivos, combinándolos con elementos de ficción y animación para construir universos profundamente melancólicos y perturbadores.

Aliens, dirigida por Luis López Carrasco, utiliza grabaciones caseras de una noche en Madrid para reconstruir la figura de Tesa Arranz, ex cantante del grupo musical “Zombies”. A través de un montaje fragmentado, superposiciones y testimonios, la película convierte un simple registro en una exploración sobre la alienación, el arte y la juventud perdida. El uso de formato VHS y la distorsión sonora refuerzan esa sensación de descontrol narrativo y emocional, como si la propia imagen estuviera al borde del colapso.

En 1996 Lucía y los cadáveres en la piscina, de la chilena María Paz González, la nostalgia se convierte en una trampa. A través de una estructura que mezcla diario personal, imágenes intervenidas y monólogos interiores, la película cuestiona la construcción del recuerdo como algo estable o confiable. En lugar de reconstruir el pasado, lo fragmenta, lo subvierte, lo problematiza. La figura de Lucía —ambigua, difusa, emocionalmente esquiva— encarna esa imposibilidad de narrar desde un solo lugar.

Ambas obras comparten una estética del caos afectivo, donde la memoria no es una línea clara sino un collage de emociones inconexas. El uso de lo doméstico, lo banal, lo marginal, se convierte en una manera de hablar de lo universal: el duelo, el fracaso, el paso del tiempo. Estas películas se alejan del canon narrativo, pero proponen un cine profundamente humano, donde la fragilidad de la imagen es también la fragilidad de quien la mira.

Retratos de vida fuera de campo y baja resolución

Una de las apuestas formales más interesantes dentro de ANTOFADOCS 2017 fue la presencia de obras que utilizaban la estética de la baja resolución como un lenguaje político y poético al mismo tiempo. Estas películas, lejos de buscar la nitidez o la perfección técnica, optaban por imágenes granuladas, oscuras, descentradas, muchas veces tomadas con cámaras caseras o dispositivos antiguos. Esta elección no respondía a una limitación de medios, sino a una decisión consciente: la imagen degradada como reflejo de vidas también marginales, periféricas o directamente excluidas del relato oficial.

El uso del fuera de campo era igualmente clave en estos retratos. En lugar de centrar la atención en protagonistas claramente delineados o en eventos narrativamente estructurados, estas obras proponían un cine de lo omitido, lo que no se ve, lo que queda en los márgenes del encuadre. La ausencia de centro visual funcionaba como metáfora de la ausencia histórica, de aquellos sujetos que nunca ocuparon el foco de las cámaras oficiales ni de los discursos dominantes. Frente al espectáculo del centro, estos cineastas optaban por una estética del desvío, de la mirada lateral, de la sospecha.

En términos de estilo, estas películas recuperaban muchas veces materiales de archivo familiar, grabaciones domésticas o incluso fragmentos de cintas deterioradas. La baja definición, el parpadeo de los píxeles, el ruido visual eran aceptados como parte integral del mensaje. La imagen era tratada no como ventana transparente, sino como superficie cargada de historia, de fallas, de memoria. Esta aproximación recuerda ciertas prácticas del videoarte o del cine-ensayo, pero aquí incorporadas con una carga afectiva y política específica.

Desde el punto de vista del autor, esta estética implica también una postura ética. No se trata de embellecer la pobreza visual, sino de asumirla como forma legítima de narración. Muchos de estos trabajos rechazaban el control absoluto del plano, abriendo paso a una cámara errante, a veces temblorosa, a veces silenciosa, que acompañaba a sus personajes sin invadirlos. Esta manera de filmar supone una crítica directa al cine hegemónico, donde todo debe estar enfocado, iluminado, explícito. Frente a ello, el cine de baja resolución se erige como una declaración de resistencia estética, una forma de ver que prioriza el afecto, la duda y la multiplicidad de sentidos.

Radiografías marítimas: Dead Slow Ahead y la poesía visual del trabajo en altamar

Uno de los ejes temáticos más potentes que atravesó la programación de ANTOFADOCS 2017 fue la representación del trabajo en el mar como experiencia existencial, mecánica y poética a la vez. Películas como Dead Slow Ahead ofrecieron una mirada absolutamente singular sobre la vida en altamar, explorando el ritmo de las máquinas, la repetición de los gestos, la rutina deshumanizada del trabajo industrial. A través de una puesta en escena rigurosa y una estética casi hipnótica, el filme convertía el carguero mercante en un organismo vivo, donde lo humano parece diluirse en el ruido de las turbinas.

La cámara, en este caso, no narra desde fuera, sino que se sumerge en la materialidad del barco: grúas, motores, válvulas, luces intermitentes, estructuras de acero. No hay entrevistas, no hay voz en off explicativa, no hay narrativa lineal. Lo que hay es un lenguaje visual obsesionado con la forma, con el color metálico, con la vibración de las texturas, con el movimiento casi coreográfico de las máquinas. El resultado es un documental que funciona como poema visual, como una sinfonía del trabajo repetitivo que, sin embargo, está lleno de fuerza estética.

Pero más allá de su belleza formal, la película plantea también preguntas filosóficas sobre el lugar del hombre en la cadena de producción global. Los trabajadores aparecen apenas como siluetas, sombras que habitan un espacio diseñado para la eficiencia, no para la vida. Esta elección formal nos habla de la alienación, del anonimato, del desgaste físico y emocional. En ese sentido, la película se alinea con una tradición de cine político que no necesita del discurso explícito para hacer una crítica contundente al modelo económico extractivista y deshumanizado.

La experiencia de ver Dead Slow Ahead en el contexto de ANTOFADOCS fue particularmente potente por su capacidad de transformar una realidad cotidiana en una reflexión audiovisual de gran profundidad. El mar, que históricamente ha sido símbolo de libertad, se convierte aquí en escenario de encierro, de repetición, de automatismo. El documental, entonces, no solo registra, sino que reinterpreta el mundo con herramientas cinematográficas precisas, propias de un autor que domina el lenguaje de la imagen.

El diálogo entre Dead Slow Ahead y Ruinas tu reino

Una de las conexiones más reveladoras dentro del festival fue la que se estableció entre Dead Slow Ahead y Ruinas tu reino, dos obras que, si bien distintas en tono y enfoque, comparten una mirada crítica sobre el trabajo en el mar y la maquinaria como entorno vital. Ambas películas parecen habladas por las mismas voces subterráneas: las del ruido mecánico, la repetición de gestos y el silencio de los cuerpos desplazados.

Ruinas tu reino, más lírica y cargada de elementos poéticos, se enfoca en los pescadores artesanales del sur de Chile, pero lo hace a través de una estética igualmente obsesiva con el entorno material. Las redes, los remos, los movimientos del agua, el gesto de lanzar o recoger parecen ejecutarse en una coreografía cíclica, donde el tiempo se dilata. El montaje fragmentario y el uso de sonido directo refuerzan esta conexión entre cuerpo y naturaleza, entre trabajo y subsistencia.

La relación entre ambas obras no está solo en el tema, sino en la forma. En ambas, el hombre es figura secundaria frente al espacio que habita. Las estructuras, los barcos, el oleaje, las maquinarias tienen tanto peso visual como los protagonistas. Esta equivalencia formal permite construir un lenguaje compartido, una suerte de “dialecto marítimo” del cine documental latinoamericano, donde el mar no es fondo, sino sujeto narrativo.

Este diálogo también plantea una cuestión central en el cine contemporáneo: ¿cómo representar el trabajo sin caer en la ilustración o en el discurso ideológico directo? Ambas películas optan por la experiencia sensorial, por un montaje que prioriza la percepción antes que la explicación. Y en ese gesto está también su potencia crítica.

Paisajes artificiales y existencialismo en el mar

En los filmes marítimos presentados en ANTOFADOCS 2017, el paisaje dejó de ser solo un telón de fondo para convertirse en espacio existencial, en escenario donde se disuelven los límites entre lo natural y lo artificial. Tanto Dead Slow Ahead como otras obras complementarias del ciclo ofrecieron visiones del mar que poco tienen que ver con la libertad, el misterio o el mito, y mucho con la repetición, el encierro y el automatismo.

El paisaje, en estas obras, es una construcción humana: grúas en el horizonte, plataformas petroleras, cargueros inmensos, luces industriales que rompen la oscuridad de la noche. Esta artificialidad no se presenta como anomalía, sino como nueva normalidad. El mar se convierte en una fábrica líquida, en un no-lugar donde todo está diseñado para operar sin pausa, sin emoción, sin historia visible.

Esta representación se acompaña de una estética visual rigurosa: planos largos, ritmo ralentizado, ausencia de música extradiegética, composición geométrica. Cada encuadre está pensado como un cuadro pictórico, pero no para embellecer, sino para congelar el tiempo, para obligar al espectador a mirar con atención lo que habitualmente pasa desapercibido. El resultado es un cine que interpela no desde la acción, sino desde la espera, el silencio, la contemplación.

En este contexto, el sujeto humano aparece como figura descentrada, una presencia casi fantasmática. No hay héroes ni protagonistas, sino cuerpos anónimos que cumplen funciones específicas. Esta despersonalización no implica falta de empatía, sino todo lo contrario: obliga al espectador a preguntarse por las condiciones de vida y trabajo en estos espacios, por la alienación y la fragmentación del ser frente a la máquina.

Estas películas marcan un giro en la representación del mar y de la experiencia marítima en el cine contemporáneo. Frente a los relatos épicos del pasado, aquí aparece un existencialismo silencioso, técnico, visualmente poderoso, que revela no solo el lugar del trabajo, sino el lugar del hombre en un mundo que ha perdido su centro.

Balance y legado: ANTOFADOCS como espacio de reinvención y tradición cinéfila

Al término de su edición 2017, ANTOFADOCS confirmó su posición como uno de los festivales más audaces y coherentes del panorama cinematográfico chileno y latinoamericano. Lejos de replicar fórmulas, el evento ha logrado construir una identidad propia, basada en la valorización del cine de autor, la apertura a nuevas estéticas, la inclusión de miradas marginales y la exploración de territorios temáticos y formales poco transitados.

El festival se erige como espacio de reinvención permanente, donde conviven tradición y experimentación, crítica y goce, teoría y emoción. En sus salas —aunque limitadas en número y recursos— se proyectan películas que desafían al espectador, que lo obligan a salir de su zona de confort y a pensar el cine no solo como entretenimiento, sino como lenguaje, como forma de pensamiento, como herramienta política.

El legado de ANTOFADOCS no está solo en su programación, sino en su capacidad para crear comunidad: entre autores, entre públicos, entre críticos y profesionales. A través de talleres, charlas, encuentros y exhibiciones, el festival ha sembrado una red de colaboración que trasciende el evento mismo y que fortalece el tejido audiovisual del norte de Chile. Cineastas que alguna vez participaron como espectadores hoy vuelven como autores; jóvenes que asistieron a una función escolar hoy escriben sus primeras críticas o cortometrajes.

A nivel internacional, el festival ha ganado respeto por su rigor curatorial y su apuesta por el riesgo. Muchos de los filmes exhibidos luego circulan por otros festivales, gracias a la visibilidad que ANTOFADOCS les otorga. En ese sentido, cumple también el rol de plataforma de lanzamiento para producciones que, de otro modo, quedarían invisibles.

En un país donde las políticas culturales son todavía frágiles y centralizadas, ANTOFADOCS representa una conquista ciudadana, un espacio para imaginar otras formas de ver, de narrar y de vivir el cine. Su existencia es prueba de que, incluso con medios limitados, se puede construir una tradición cinéfila sólida, comprometida y transformadora. Y esa es, sin duda, su mayor victoria.