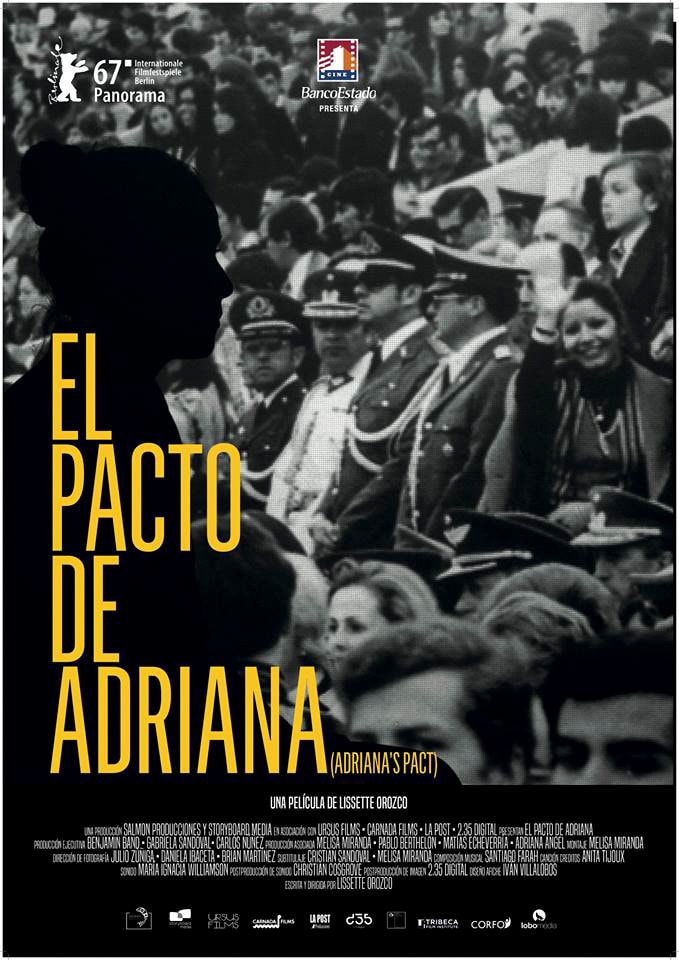

El pacto de Adriana es un documental profundamente íntimo y político, dirigido por Lissette Orozco, que ha marcado un antes y un después en la manera de abordar la memoria en Chile. A través del caso de su tía, Adriana Rivas, exagente de la DINA, el filme cuestiona los límites entre lo personal y lo histórico, revelando cómo los secretos familiares pueden estar ligados a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La película, considerada una de las mejores óperas primas del cine chileno reciente, ha circulado en festivales internacionales como Sao Paulo, Bogotá y Santiago, generando debate en medios, universidades y círculos de educación en torno a los derechos humanos, el silencio institucional y la complicidad cotidiana.

En tiempos donde las nuevas generaciones reclaman justicia, esta obra adquiere aún más relevancia: no sólo rescata una historia oculta dentro de una familia, sino que también enfrenta a la sociedad chilena con las heridas aún abiertas del pasado. El pacto de Adriana se instala como una pieza fundamental dentro del cine de la memoria, al mostrar desde una perspectiva femenina y generacional cómo los traumas del pasado se actualizan, se discuten y se resisten.

El pacto de Adriana en el contexto actual

A casi una década de su estreno, El pacto de Adriana continúa siendo un punto de referencia en el debate sobre memoria, género y justicia transicional. La figura de Adriana Rivas, acusada de participación en torturas y secuestros en el cuartel Simón Bolívar, ha vuelto al centro de la discusión pública tras su extradición desde Australia. Este hecho no solo reactivó el interés mediático por el caso, sino que también devolvió al documental de Lissette Orozco a la conversación nacional, en un país que aún lucha por esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

El enfoque autobiográfico de la directora, que narra su proceso de descubrimiento como sobrina de una victimaria, ha servido de inspiración para nuevas obras y ha contribuido al auge de relatos personales como herramientas de reconstrucción histórica. En un contexto donde la juventud busca entender el pasado a través de archivos, redes y experiencias familiares, el documental se convierte en una herramienta crítica para romper el pacto de silencio. Su impacto trasciende lo cinematográfico, insertándose en políticas de educación, activismo digital y discusiones éticas sobre cómo representar al perpetrador sin justificar sus acciones.

Mujeres en la dictadura: de agentes invisibles a protagonistas del debate

Durante décadas, la narrativa oficial sobre la dictadura chilena ha girado en torno a figuras masculinas: militares, dirigentes, víctimas y victimarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estudios académicos, los archivos y el cine documental han comenzado a mostrar un panorama más amplio. Las mujeres, tradicionalmente vistas como madres, esposas o víctimas secundarias, también participaron activamente en la estructura represiva del régimen, especialmente en organismos como la DINA.

El caso de Adriana Rivas, tía de la directora, simboliza ese tránsito desde el anonimato hacia la visibilidad pública. Rivas fue secretaria personal de Manuel Contreras, el máximo jefe de la policía secreta, y está acusada de haber participado directamente en torturas, secuestros y desapariciones, como el caso de Reinalda del Carmen Pereira, detenida en el cuartel Simón Bolívar. Su figura plantea incómodas preguntas sobre la agencia femenina dentro de un sistema de violencia estatal.

Hoy, mujeres como Lissette Orozco, Teresa Arredondo, Melisa Miranda o Macarena Aguiló están llevando estas problemáticas al centro del debate, utilizando el lenguaje del largometraje y la reflexión crítica para reconfigurar el lugar de lo femenino en la historia chilena reciente. La visibilización del rol de mujeres en la represión, pero también en la resistencia, es fundamental para una comprensión más honesta y completa del pasado.

En un momento donde el feminismo se articula también en torno a las memorias políticas, estas voces proponen un análisis desde el punto de vista del género, reconociendo la complejidad de las experiencias, los vínculos familiares y la relación entre afecto y violencia. La figura de la ídola caída o de la tía traicionada se convierte así en un dispositivo potente para discutir la ética, la educación, la literatura y el lugar que ocupan las mujeres como protagonistas de los grandes conflictos históricos.

Nuevas perspectivas sobre el rol femenino en la DINA

La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no fue un organismo exclusivamente masculino. Numerosas investigaciones y testimonios han revelado que muchas mujeres participaron en sus filas, cumpliendo roles que iban desde lo administrativo hasta lo operativo. Sin embargo, estas figuras han sido históricamente omitidas de los relatos dominantes, quizás por el peso simbólico que se le asigna al ideal femenino como portadora de vida, cuidado y compasión.

Adriana Rivas, cuya historia es el eje central de El pacto de Adriana, desafía esa imagen. Lejos de ser una simple secretaria, su testimonio y las evidencias reunidas por su sobrina, Liss, indican un alto grado de implicación con la maquinaria del terror. Su presencia en cuarteles como el de la Brigada Lautaro, así como su relación directa con altos mandos, la sitúan como una pieza activa en el aparato represivo del Estado.

Esta realidad genera tensiones profundas entre los discursos de género y los de justicia. ¿Cómo abordar a una mujer victimaria sin caer en estereotipos o en indulgencias? ¿Cómo narrar su historia desde el cine documental sin deshumanizar ni justificar? En este sentido, la propuesta estética y ética de Orozco se vuelve especialmente significativa: no hay una condena explícita, pero sí una exposición progresiva del caso, que permite al espectador sacar sus propias conclusiones.

Al visibilizar estos conflictos y contradicciones, el documental abre espacio para nuevas líneas de educación, para universidades, programas de formación en derechos humanos y debates públicos. Las mujeres en la DINA ya no son sombras al margen de la historia: son parte del centro narrativo de una película que transforma una experiencia personal en una poderosa herramienta colectiva de verdad y justicia.

El impacto del documental en la agenda de género y memoria

El pacto de Adriana se ha convertido en un referente ineludible dentro de la discusión sobre memoria, género y justicia en Chile y América Latina. El documental de Lissette Orozco no solo aporta un relato íntimo y personal sobre los vínculos familiares con la dictadura, sino que también activa un debate feminista sobre la representación de las mujeres involucradas en estructuras de poder represivo.

En medios como Revista Paula, La Juguera Magazine o portales académicos, el documental ha sido discutido desde una perspectiva crítica que resalta su capacidad para incomodar, exponer contradicciones y desestabilizar las narrativas tradicionales del feminismo chileno. ¿Puede una mujer ser simultáneamente tía, ídola familiar y agente represiva? ¿Qué lugar ocupan los secretos familiares en la transmisión del trauma político? Estas preguntas reconfiguran el modo en que se articulan las políticas de género y la memoria histórica.

Además, El pacto de Adriana ha sido incorporado en programas de educación en derechos humanos en universidades como la Universidad de Chile y en espacios de formación cívica, tanto en Chile como en Colombia. Su circulación en festivales internacionales y en plataformas de cine independiente ha permitido que el debate trascienda fronteras, sirviendo como herramienta para reflexionar sobre el rol de las mujeres en contextos de violencia estatal y represión.

A través de su enfoque honesto y sin adornos, el documental plantea un desafío ético y narrativo: obliga al público a cuestionar las categorías fijas de víctima y victimario, mujer y perpetradora, afecto y condena. En este sentido, su impacto no se limita a la denuncia o a la reconstrucción del pasado, sino que se proyecta hacia el futuro como una invitación permanente a la reflexión crítica y la transformación social.

Memoria (auto)biográfica: familia, secreto y reconstrucción histórica

El centro narrativo de El pacto de Adriana es, sin duda, la memoria familiar. Lo que comienza como una búsqueda personal de la directora por entender la detención de su tía Adriana en Australia, se convierte rápidamente en una travesía por los laberintos del pasado reciente de Chile. La historia individual y la historia nacional se entrelazan, generando una experiencia fílmica profundamente política e íntima a la vez.

El pacto del título no es sólo un acuerdo tácito de silencio dentro de una familia, sino también un símbolo del pacto social que ha permitido a muchos antiguos agentes de la DINA vivir en libertad sin enfrentar consecuencias judiciales. La película confronta esa zona gris donde lo privado y lo público colisionan, y donde el afecto personal se ve desafiado por el imperativo ético de buscar la verdad.

Lissette Orozco, como sobrina y directora, construye una narrativa que mezcla archivos familiares, llamadas telefónicas grabadas, entrevistas en prisión, y textos escritos por Adriana. Esta combinación de materiales compone una especie de archivo afectivo, donde la directora no oculta sus dudas, ambivalencias ni contradicciones. Es una apuesta por mostrar la construcción de la memoria como un proceso fragmentario y lleno de tensiones.

La película refleja también una transformación generacional: mientras muchos sobrevivientes han contado sus experiencias desde el dolor, ahora son los hijos y sobrinos quienes toman la cámara para entender qué ocurrió. En este tránsito, el documental se convierte en un espacio de reconstrucción histórica, donde la sobrina se atreve a preguntar, dudar, y denunciar. El resultado es una película que no ofrece certezas, sino un camino de interrogación constante hacia lo que el país aún no ha podido resolver.

La mirada de Lissette Orozco y el dilema de la memoria familiar

Uno de los elementos más poderosos de El pacto de Adriana es la perspectiva desde la cual está narrado: no desde la distancia de una investigadora externa, sino desde la intimidad de una sobrina que admira, quiere y luego cuestiona a su tía Adriana. Esta cercanía emocional transforma el documental en una obra marcada por la ambigüedad, donde el conflicto no es sólo moral, sino también profundamente afectivo.

Lissette Orozco, como autora, se enfrenta al dilema de representar a alguien que forma parte de su historia familiar pero también del sistema represivo de la dictadura. Las grabaciones telefónicas que se incluyen en la película muestran momentos de cariño, manipulación emocional y negación. A través de estos materiales, la directora construye una narrativa que no busca condenar ni absolver, sino entender desde dentro los mecanismos del silencio y de la complicidad.

Este enfoque genera una tensión constante entre la necesidad de preservar la relación familiar y la responsabilidad ética de buscar la verdad. Orozco no escapa a la contradicción: se muestra llorando, dudando, editando con dolor. La película funciona así como un ejercicio de exposición emocional y política, donde el lenguaje del cine se convierte en una herramienta de supervivencia, de cuestionamiento, y también de ruptura.

El uso de imágenes cotidianas, archivos personales y cartas permite revelar las capas de una memoria fragmentada, donde lo afectivo se entrelaza con lo ideológico. Lejos de idealizar a su personaje, la directora retrata a Adriana como una figura compleja, humana, pero también peligrosa. Esa oscilación entre empatía y juicio es uno de los grandes aportes del documental a la discusión sobre los victimarios, sus justificaciones y las formas de representación en el cine chileno contemporáneo.

El auge de los relatos personales en la memoria colectiva

En los últimos años, el cine documental latinoamericano ha sido testigo de una explosión de relatos personales que abordan las violaciones a los derechos humanos, los conflictos políticos y las memorias traumáticas. Obras como las de Albertina Carri, Macarena Aguiló, Lorena Giachino y la misma Lissette Orozco han demostrado que la experiencia individual puede tener un poderoso impacto en la construcción de la memoria colectiva.

Estos relatos íntimos permiten que el público conecte desde lo humano, desde el afecto, desde lo cotidiano. En lugar de datos fríos o reconstrucciones históricas abstractas, se presentan fragmentos de vida: una carta, una llamada, una fotografía, un gesto. En El pacto de Adriana, ese tipo de recursos genera una identificación inmediata, pero también una incomodidad profunda. ¿Cómo reaccionar ante alguien que fue parte del aparato represivo y que, sin embargo, aparece en pantalla como una tía sonriente?

El auge de este tipo de cine no es casual. Surge en un momento en que las instituciones —como los tribunales, los medios tradicionales o incluso las escuelas— han sido insuficientes para garantizar una transmisión crítica del pasado. Es en los relatos personales donde muchos jóvenes encuentran hoy un punto de entrada al debate sobre la dictadura, la justicia y los secretos familiares.

Además, estas obras circulan por festivales internacionales, redes sociales, universidades y centros culturales, generando una nueva forma de activismo visual. En ese sentido, lo autobiográfico no es una forma de narcisismo, sino una estrategia para hablar de lo colectivo desde lo íntimo. La gente común, como la familia de Orozco, se convierte en espejo de un país entero. Y en ese reflejo, se abre la posibilidad de reconstruir el pasado, enfrentar la verdad, y pensar en un futuro con menos impunidad.

Generaciones y dictadura: el cambio en la conciencia social chilena

Durante años, hablar de la dictadura en muchas familias chilenas fue un tema vedado, cubierto por un velo de silencio, miedo o negación. Las generaciones nacidas después del golpe de Estado de 1973 crecieron escuchando fragmentos inconexos, versiones edulcoradas o directamente negacionistas sobre lo que ocurrió en el país durante los años de represión. Sin embargo, ese paisaje ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hoy, la juventud se posiciona como uno de los principales motores del cuestionamiento histórico y político.

La emergencia de voces jóvenes ha sido clave para romper el llamado pacto de silencio, tanto en el espacio público como en el seno de muchas familias. Documentales como El pacto de Adriana, de Lissette Orozco, han sido fundamentales en este proceso, mostrando cómo el pasado puede interpelar desde lo íntimo y cómo incluso una sobrina puede convertirse en investigadora y crítica de su propia historia familiar. Este tipo de narrativas han generado eco entre jóvenes estudiantes, creadores y activistas que han asumido la memoria como una herramienta política y una forma de resistencia.

Las nuevas generaciones no solo consumen memoria, también la producen. A través de plataformas digitales, performance, literatura, intervenciones urbanas y activismo académico, han encontrado maneras propias de contar y resignificar los hechos del pasado. En este contexto, el documental adquiere una dimensión pedagógica que va más allá de la pantalla: se convierte en un medio para pensar el futuro, exigir justicia y desmontar los discursos que buscan borrar la historia. Esta transformación generacional ha revitalizado el debate sobre la dictadura, demostrando que la lucha por la verdad no pertenece sólo al pasado, sino que continúa hoy con otras formas y protagonistas.

Jóvenes y memoria: nuevas formas de entender el pasado

Los jóvenes chilenos han comenzado a construir una relación distinta con el pasado dictatorial. A diferencia de sus padres o abuelos, su vínculo con la dictadura no está mediado solo por el miedo o el silencio, sino también por el acceso a nuevas herramientas narrativas y de comunicación. En este escenario, el cine documental, las redes sociales y el arte se convierten en formas activas de intervención política.

Formas contemporáneas de memoria entre jóvenes:

✔ Redes sociales: plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se utilizan para compartir testimonios, fragmentos de documentales como El pacto de Adriana, infografías sobre derechos humanos y relatos familiares.

✔ Intervenciones artísticas: murales, stencil, teatro callejero y performance sirven para ocupar el espacio público con mensajes de memoria y denuncia.

✔ Educación no formal: colectivos de estudiantes y universidades autogestionan talleres, cine-foros y encuentros de análisis histórico desde una perspectiva crítica y actual.

✔ Memoria digital y archivos abiertos: proyectos como ArchivosChile o Londres38 permiten a los jóvenes acceder directamente a documentos que antes estaban ocultos.

✔ Creación audiovisual: jóvenes realizadores crean sus propios cortos y documentales inspirados en historias personales o familiares, replicando lo que hizo Lissette Orozco con su tía Adriana.

Estas formas de acción no sólo preservan el recuerdo, sino que lo actualizan, lo resignifican y lo proyectan hacia nuevas generaciones. La memoria ya no es sólo conmemoración; es una práctica viva, participativa y en constante transformación.

Políticas públicas, educación y activismo en torno a la memoria

En paralelo a las iniciativas juveniles, Chile ha desarrollado en las últimas décadas un conjunto de políticas públicas orientadas a fortalecer la memoria histórica, combatir el olvido y fomentar una cultura de los derechos humanos. Estas acciones han sido impulsadas tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, articulando museos, centros de documentación y espacios educativos.

Principales acciones institucionales y ciudadanas:

✔ Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: ubicado en Santiago, este espacio ha sido clave para exponer casos como el de la Brigada Lautaro, el cuartel Simón Bolívar y personajes como Manuel Contreras. Su programación incluye exhibiciones, talleres y acceso a archivos.

✔ Programas educativos: el Ministerio de Educación ha impulsado planes piloto para incluir contenidos de memoria en escuelas y liceos, aunque su implementación ha sido irregular.

✔ Centros de memoria local: espacios como Villa Grimaldi, Londres 38 o la Casa Memoria José Domingo Cañas ofrecen recorridos guiados, exposiciones y actividades para estudiantes.

✔ Proyectos audiovisuales y literarios: en universidades como la Universidad de Chile, se promueve la producción de largometrajes, ensayos y trabajos académicos que abordan el pacto de silencio, el papel de la DINA y las violaciones a los derechos humanos.

✔ Colectivos de activismo: grupos como Hijos por la Memoria, Mujeres por la Justicia y Jóvenes Sin Miedo organizan marchas, actos de conmemoración y campañas en redes para exigir verdad y justicia.

Estas acciones reflejan que la memoria no es sólo tarea de las víctimas o sus familiares, sino una responsabilidad colectiva del país entero. Frente a discursos negacionistas o intentos de impunidad, el fortalecimiento de estas políticas es crucial para asegurar que la historia reciente no sea borrada ni manipulada.

El pacto de silencio: ¿ruptura o continuidad?

Una de las temáticas centrales que atraviesa El pacto de Adriana es la persistencia del llamado pacto de silencio en Chile. Este pacto —no siempre explícito— se refiere a la complicidad colectiva, institucional y familiar que ha permitido que muchos agentes de la dictadura, como Adriana Rivas, permanezcan sin sanción o incluso sean protegidos por redes políticas, judiciales o mediáticas. A pesar de los avances judiciales, muchos casos siguen sin resolución, y buena parte de la sociedad prefiere no hablar de lo ocurrido.

El documental de Lissette Orozco revela cómo este pacto opera también en lo cotidiano: en las conversaciones familiares, en los archivos que no se abren, en las verdades que se ocultan por “proteger a los nuestros”. La directora pone en evidencia que el pacto no sólo es político, sino también emocional y afectivo. Es un acuerdo sostenido por el miedo, la vergüenza y la necesidad de mantener ciertas relaciones intactas.

A través de su investigación, Orozco logra confrontar esta dinámica sin caer en la venganza ni en el simplismo. Muestra que la ruptura del silencio no es un gesto heroico aislado, sino un proceso complejo que implica dolor, exposición y pérdida. Y sin embargo, esa ruptura es necesaria. El caso de Adriana Rivas, detenida años después en Australia y finalmente extraditada a Chile, ilustra que la justicia aún es posible, aunque llegue con retraso.

En la actualidad, el cine, las redes sociales y los archivos digitales se han convertido en herramientas clave para erosionar ese silencio. Jóvenes investigadores, periodistas y cineastas —como lo hizo Orozco— están sacando a la luz nombres, documentos y experiencias que por años estuvieron sepultados. Cada nuevo testimonio, cada película, cada intervención pública contribuye a deshacer el pacto de impunidad, mostrando que el silencio, lejos de ser neutral, es una forma activa de violencia.

El caso Adriana Rivas hoy: justicia y resistencia al olvido

La figura de Adriana Rivas, tía de Lissette Orozco y antigua secretaria del jefe de la DINA, Manuel Contreras, continúa siendo un símbolo controvertido dentro de la discusión sobre justicia, memoria y responsabilidad individual en Chile. Su caso no solo fue el eje de El pacto de Adriana, sino que ha seguido generando debate jurídico y mediático hasta el presente. Rivas, implicada en múltiples delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada, fue detenida en Australia en 2019 tras años viviendo allí como ciudadana común. Su proceso de extradición hacia Chile marcó un hito judicial que reactivó el interés sobre los casos no resueltos de la dictadura.

Pese a las pruebas documentales y testimoniales que la vinculan con la Brigada Lautaro y el cuartel Simón Bolívar, Rivas ha negado reiteradamente cualquier implicación directa. Su defensa ha intentado desviar el enfoque alegando que solo cumplía funciones administrativas, mientras que los familiares de víctimas, como en el caso de Reinalda del Carmen Pereira, han insistido en la necesidad de condena ejemplar. Las organizaciones de derechos humanos en Chile han acompañado activamente el proceso, subrayando que su captura y juicio no deben ser entendidos como una revancha, sino como un acto de reparación y afirmación de la verdad.

La sociedad civil ha reaccionado con fuerza. La visibilidad del caso en medios nacionales, documentales y redes sociales ha impedido que caiga en el olvido. En espacios académicos y activistas, se discute cómo la impunidad institucional muchas veces se reproduce en discursos familiares y públicos que restan importancia a crímenes como los que se le imputan a Rivas. En este contexto, la película de Orozco funciona no solo como denuncia artística, sino también como una herramienta que acompaña el proceso judicial y contribuye a mantener viva la exigencia de justicia.

Documentales, redes y archivos: armas contra la impunidad

En el contexto de persistente impunidad por los crímenes de la dictadura chilena, los medios tradicionales ya no son los únicos espacios desde donde se construye la memoria y se exige justicia. En los últimos años, una nueva generación de herramientas narrativas y comunicativas ha emergido para cuestionar el olvido y confrontar el pacto de silencio aún presente en amplios sectores del país.

Principales formas actuales de resistencia al olvido:

✔ Documentales independientes: obras como El pacto de Adriana, El edificio de los chilenos o Volver a vernos se han transformado en piezas clave para visibilizar historias negadas o censuradas. Estas producciones no solo informan, sino que también generan reflexión ética, emocional y política.

✔ Redes sociales: plataformas como Twitter, Instagram y TikTok permiten viralizar nombres, rostros y archivos de victimarios, así como testimonios de sobrevivientes y familiares. Estas redes también se usan para organizar campañas, como #JusticiaParaReinalda o #NoMásImpunidad.

✔ Archivos abiertos y colaborativos: proyectos como Londres 38, Memoria Viva, y bases de datos como las del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago ofrecen acceso gratuito a documentos, fotos y testimonios que ayudan a reconstruir hechos claves.

✔ Educación popular y talleres autogestionados: colectivos juveniles y activistas organizan jornadas de formación que utilizan estos recursos para enseñar historia reciente fuera del currículo oficial.

✔ Colaboración entre artistas y víctimas: el arte escénico, la música, la literatura y el cine se vinculan con testimonios reales para crear obras que resignifican el pasado y lo traen al presente desde nuevas miradas.

Este conjunto de herramientas ha permitido democratizar el acceso a la verdad, fortaleciendo la memoria colectiva desde lo digital, lo cultural y lo afectivo. Frente a las barreras institucionales y jurídicas, estas prácticas se han convertido en formas poderosas de denunciar, resistir y construir justicia desde abajo.

Ética y representación: ¿Es posible empatizar con el perpetrador?

Una de las preguntas más complejas que plantea El pacto de Adriana tiene que ver con los límites de la representación: ¿hasta qué punto se puede retratar a un victimario sin correr el riesgo de humanizarlo en exceso? ¿Es posible empatizar sin justificar? La directora, Lissette Orozco, se enfrenta a este dilema desde el inicio de su película, al decidir narrar la historia de su tía Adriana, una figura ambigua y contradictoria, al mismo tiempo querida y aterradora.

El documental opta por una estrategia narrativa que no parte del juicio directo, sino de la búsqueda. Orozco no pretende imponer una visión cerrada sobre su personaje, sino abrir un espacio de reflexión donde se entrelazan el amor familiar, la decepción, la ética y la política. Esta elección ha generado diversos debates entre críticos y espectadores. Algunos ven en el enfoque de la película una peligrosa zona de ambigüedad moral, mientras que otros valoran su honestidad al mostrar el conflicto interno de la cineasta.

La pregunta clave no es si se puede empatizar con un perpetrador, sino cómo se puede construir una representación que no banalice ni relativice el daño. En este punto, el documental actúa como una provocación ética. Al exponer a Adriana Rivas en sus propios términos —su tono de voz, sus justificaciones, sus estrategias de negación—, el filme no la absuelve, sino que pone al público frente a su propio juicio: ¿qué hacemos con esta historia? ¿Cómo lidiamos con la complejidad humana de quienes participaron en el terrorismo de Estado?

La representación cinematográfica de victimarios ha sido históricamente polémica. Desde películas como Shoah hasta The Act of Killing, el riesgo de estetizar o diluir el horror está siempre presente. En el caso de El pacto de Adriana, el equilibrio radica en la tensión emocional que atraviesa toda la obra. La directora no busca escándalo ni morbo, sino desmenuzar las estructuras de complicidad que permiten que el horror se instale en lo cotidiano. En esa apuesta, ética y cine se entrelazan para ofrecer un testimonio incómodo, pero absolutamente necesario.

Los límites entre comprensión, justificación y denuncia

Uno de los aspectos más debatidos de El pacto de Adriana es su capacidad para moverse en una zona liminal entre la comprensión emocional, la justificación implícita y la denuncia política. Esta ambigüedad no es casual, sino el resultado de una estrategia estética y narrativa cuidadosamente construida por Lissette Orozco, quien como sobrina y directora se ve obligada a confrontar no sólo el pasado de su tía Adriana Rivas, sino también su propia posición frente a ese pasado.

Las entrevistas telefónicas que se escuchan en el documental permiten conocer la versión de Rivas en sus propios términos. Su tono persuasivo, a veces paternalista, intenta explicar su rol dentro de la DINA como si fuera el de una simple secretaria. A través del montaje, Orozco evita intervenir directamente, dejando que el contraste entre los dichos de su tía y los hechos documentados —como su implicación en el cuartel Simón Bolívar o la Brigada Lautaro— hablen por sí solos. Esta decisión estética genera incomodidad, pero también respeto por la inteligencia del espectador.

El uso de la música y del archivo personal —videos familiares, fotos, cartas— potencia ese conflicto emocional. La directora no oculta el cariño que sintió por Adriana, ni su deseo inicial de comprenderla. Pero a medida que la película avanza, ese afecto se ve tensionado por la necesidad de denunciar lo que descubre. Esta evolución emocional se traduce también en el ritmo del montaje: más pausado al inicio, más cortante y directo hacia el final.

La crítica ha reaccionado de manera dividida. Mientras algunos celebran la complejidad ética de la propuesta, otros la acusan de dar demasiado espacio a la voz del perpetrador. Sin embargo, el documental nunca oculta los delitos ni los minimiza. Más bien, plantea un dilema profundamente contemporáneo: ¿cómo representar a un ser querido que ha participado del horror de Estado sin caer en el maniqueísmo ni en la neutralidad cómplice? Esa es la línea fina que El pacto de Adriana recorre con valentía y honestidad.

Debates contemporáneos sobre la humanización en el cine documental

La representación de victimarios en el cine documental ha generado múltiples debates en las últimas décadas. El reto consiste en retratar a quienes han cometido crímenes atroces sin caer en la justificación, pero también evitando una deshumanización absoluta que impida comprender las dinámicas de poder, ideología y responsabilidad. El pacto de Adriana se inscribe en una tradición de documentales que problematizan esta cuestión desde distintas estrategias.

Documentales clave en el debate sobre la humanización del perpetrador:

✔ Shoah (Claude Lanzmann, 1985): a través de entrevistas extensas y sin imágenes de archivo, el film rechaza mostrar a los perpetradores como personas, focalizándose en los relatos de víctimas y testigos, como forma de evitar la banalización del mal.

✔ The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012): presenta a asesinos del régimen indonesio reconstruyendo sus crímenes como escenas de cine, exponiendo su psicología sin justificarla. La incomodidad ética que genera es su mayor valor narrativo.

✔ El botón de nácar (Patricio Guzmán, 2015): si bien el foco no está en victimarios concretos, el uso de la naturaleza como metáfora del silencio y la desaparición humaniza a las víctimas y deja al victimario en un lugar distante, casi abstracto.

✔ El edificio de los chilenos (Macarena Aguiló, 2010): aunque se centra en hijos de militantes, permite entrever las consecuencias emocionales de la militancia extrema, sin caer en discursos moralistas.

✔ El pacto de Adriana (Lissette Orozco, 2017): muestra al perpetrador desde el vínculo afectivo, proponiendo una representación incómoda, pero útil para reflexionar sobre los límites éticos de la empatía.

En todos estos casos, el riesgo de humanizar demasiado al culpable está presente, pero también lo está la oportunidad de comprender los mecanismos que permiten que personas comunes se conviertan en ejecutores del horror. Humanizar no implica perdonar, sino comprender para prevenir. En ese sentido, el cine documental se convierte en una herramienta educativa, ética y política de primer orden.

Conclusiones: El legado de El pacto de Adriana y los desafíos pendientes

El pacto de Adriana no es solo una película sobre la dictadura, ni únicamente un relato autobiográfico. Es, ante todo, una intervención cultural y política en el debate contemporáneo sobre memoria, justicia y representación. Su legado se mide no solo por el impacto que ha tenido en festivales y medios especializados, sino por su capacidad de interpelar a audiencias diversas, generar conversaciones incómodas y abrir nuevas preguntas sobre el papel de la familia, el silencio y la complicidad en la historia reciente de Chile.

Gracias a este documental, se ha ampliado el marco de lo posible en el cine de derechos humanos. La obra de Lissette Orozco ha inspirado a otras realizadoras y realizadores a abordar sus propias historias con un enfoque crítico, íntimo y políticamente comprometido. También ha contribuido a visibilizar casos que permanecían fuera del foco mediático, como el de Adriana Rivas, y a renovar el interés por procesos judiciales inconclusos. En ese sentido, la película es una herramienta contra la impunidad y un llamado constante a no olvidar.

Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes. La incorporación sostenida de estos temas en el sistema educativo, el fortalecimiento de políticas públicas de memoria, y la garantía de acceso libre a los archivos históricos son tareas que el Estado chileno no puede seguir postergando. También es necesario promover más espacios para la producción de cine independiente que explore la complejidad de la historia reciente sin censura ni presiones editoriales.

Finalmente, El pacto de Adriana nos recuerda que la memoria no es un acto del pasado, sino una práctica del presente que construye el futuro. En tiempos donde resurgen discursos negacionistas, donde algunos sectores aún relativizan los crímenes de la dictadura, la obra de Orozco es un testimonio valiente y necesario. Su mensaje, aunque personal, resuena en todo un país que sigue debatiéndose entre el recuerdo, la justicia y la posibilidad de cerrar heridas sin negar su existencia.